Der Dresdner Kameramann Ernst Hirsch erinnert sich in seiner längst vergriffenen Autobiografie „Erst Hirsch – Das Auge von Dresden“ an seine Beitrage für die „Aktuelle Kamera“. Ob im Bergbau unter Tage oder auf dem Dach von Schloss Pillnitz – Hirsch hielt das Tagesgeschehen mit der Kamera fest. Lesen Sie den zehnten Teil der Autobiografie.

Mit den beiden vom Fernsehen als sendefähig abgenommenen Filmen über „Schloss Pillnitz“ und „Spielzeugmuseum Sonneberg“ hatte ich bereits 1953 bewiesen, mir auch ohne Ausbildung und nur im Selbststudium die nötigen Kenntnisse in Motivauswahl und Umgang mit einer Filmkamera – Funktionsweise, mechanischer Aufbau und optische Ausrüstung – erworben zu haben. Das war die Grundlage für weitere Aufträge vom Fernsehen. Die dafür notwendige Voraussetzung war jedoch eine eigene Filmkamera. Noch stand mir die EYMO, die wir von der Polizei bekommen hatten, zur Verfügung. Mit dieser Kamera konnte zwar gedreht werden, doch dazu gehörten Aufträge, Filmmaterial und weitere Bearbeitung. Der belichtete Film musste entwickelt und kopiert werden. Die nötigen theoretischen Kenntnisse hatte ich in Fachbüchern studiert, aber wo war die Praxis zu erlernen?

Außerhalb Berlins gab es zu dieser Zeit dafür nur in Dresden eine Möglichkeit – zwar keine Schule, aber ein Filmstudio der DEFA. Dies befand sich im ehemaligen Gasthof „Zum Reichsschmied“ in Dresden-Gorbitz. Es war bereits 1937 von der Firma Boehner-Film für die Produktion von Werbefilmen eingerichtet worden. Die ehemaligen Eigentümer, die Gebrüder Ludwig und Fritz Boehner, gingen schon im März 1945 in Begleitung von Mitarbeitern und mit Teilen der technischen Einrichtung ihres Studios nach Erlangen. Da sie auch für die NSDAP-Propagandafilme gedreht hatten, fürchteten sie wohl, von den Russen nicht nur enteignet, sondern auch verhaftet zu werden. Schon 1946 übernahm dann die staatliche Filmgesellschaft DEFA das Studio und dessen verbliebene, noch funktionsfähige technische Einrichtung. Dazu gehörte auch ein komplettes Filmkopierwerk mit modernen Entwicklungs- und Kopiermaschinen der Firma Geyer Berlin. Im Krieg war es für die Herstellung von Kopien der „Deutschen Wochenschau“ eingerichtet worden, die in den Kinos in Dresden und Sachsen gezeigt wurden.

Für die technische Bearbeitung unseres ersten Films „Schloss und Park Pillnitz“ hatte das Fernsehen der DEFA einen Auftrag erteilt, und so konnten wir unsere belichteten Filmrollen dort entwickeln und kopieren lassen. Der Chef des Kopierwerkes, Paul Franke, sagte: „Kommen Sie, Hirsch, ich erkläre Ihnen alles, Sie müssen doch wissen, wie es funktioniert.“ So lernte ich nach und nach die Technik kennen: Wie Entwickler angesetzt und regeneriert wird, wie eine große Entwicklungsmaschine funktioniert, bevor der Film fertig entwickelt aus dem Trockenschrank kommt. Ich lernte die Kopiermaschine und deren Lichtsteuerung kennen und vieles mehr. Mit großer Spannung gingen wir, Herrmann Zschoche und ich, dann in das kleine studioeigene Kino, die sogenannte Mustervorführung, die noch von Boehner-Film stammte und die sich in der ehemaligen Kegelbahn des Gasthauses erkennbar machte. Im Projektorraum legte der Vorführer Walter Schaffrath inzwischen die stummen Musterkopien ein. Wir setzen uns in die roten Kinostühle. Der Gong ertönte, der Vorhang öffnete sich und wir sahen voller Aufregung die ersten selbstgedrehten 35-mm-Filmaufnahmen.

Wie ging es nun weiter nach den beiden Filmen, die in Zusammenarbeit mit Herrmann Zschoche entstanden waren? Er war unterdessen an der neugegründeten Filmhochschule in Potsdam immatrikuliert und hatte mit seinem Regie-Studium begonnen. Für mich war ohne Abitur ein Studium nicht möglich.

Das Fernsehzentrum Berlin begann zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten in einem sogenannten „Fernsehmagazin“ zu senden, je 30 Minuten lang. Ich fuhr nach Berlin, fragte bei der Redaktion an, berief mich auf die gesendeten Filme „Schloss und Park Pillnitz“ und „Spielzeugmuseum Sonneberg“ und bot an, von Dresden aus für die neue Sendereihe aktuelle Berichte aufzunehmen. – „Das ist uns will-kommen – haben Sie denn eine Kamera?“ – „Ja, eine Handkamera für 35-mm-Film“.

Hier muss ich anmerken: Filmkameras für Reportageaufnahmen waren in der Nachkriegszeit kaum vorhanden und wurden nur in München seit 1937 von der Firma Arnold und Richter unter dem Namen „ARRIFLEX“ gebaut. Sie waren im Osten weder zu beschaffen noch zu bezahlen. Einige ältere Kameramänner, die als sogenannte Propagandakompanie-Berichterstatter im Krieg eingesetzt gewesen waren, hatten ihre Kameras gerettet und mit zur DEFA genommen. Ich war erst 18 Jahre alt und brachte keine anderen Voraussetzungen mit, als eben unsere Filmkamera EYMO, die wir von der Polizei erhalten hatten. – „Schicken Sie uns Themenvorschläge für kurze Nachrichtenfilme. Filmmaterial erhalten Sie von uns.“ Im Tagebuch notierte ich zum ersten Nachrichtenfilm:

Ostersonntag, 18. April 1954: „Reportage vom Osterreiten“ — „Mit dem Fahrrad nach Bautzen gefahren, Ausrüstung im Rucksack – noch ziemlich kalt.“

Nicht immer konnten die Drehorte mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Ein Fahrzeug musste her! Christian Gruhl, den ich vom Laienfilmstudio her kannte, hatte sich einen Ford-Köln zum Kombi umgebaut, mit einer Plattform auf dem Dach, sehr geeignet als erhöhter Standpunkt für die Kamera. Auf meine Frage „Wollen wir zusammenarbeiten?“ stimmte er zu. Nun konnte es richtig losgehen!

Im Tagebuch von 1954 notierte ich weiter:

Freitag 23. April: „Reportageaufnahmen von Hofkirche und Oper in Dresden“

Sonnabend, 24. April: „Weiter an der Hofkirche und Oper gedreht“

Am 28. April entwickelten und kopierten wir die Filme bei der DEFA in Gorbitz und fuhren am 29. April mit den Filmen nach Berlin: Alles wurde und abgenommen, Honorar 600,00 Mark neue Aufträge bekommen!

1. Mai 1954: „Reportage über Kinder aus Korea“ Wir filmten Kinder, die ihre Eltern im Koreakrieg verloren hatten und, von der DDR aufgenommen, in einem Heim in Moritzburg wohnten.

26. Juni 1954: „Richtfest am Altmarkt“ Die Gebäude auf der Westseite waren innerhalb eines Jahres gebaut worden, nachdem am 31. Mai 1953 der erste Spatenstich durch Walter Ulbricht erfolgt war.

13. Juli 1954 (mein 18. Geburtstag): „Porträtfilm Helga Voigt“ Wir filmten die junge Dresdner Schwimmerin Helga Voigt, die 1953 in Bukarest in Rekordzeit über 200 Meter schwamm und dadurch bekannt geworden war. Drehort unter anderen: eine Gondel des Riesenrades auf der Vogelwiese. Zwei Jahre später, 1956, kam sie im Alter von nur 16 Jahren in ihrem Elternhaus, der bekannten Gaststätte „Luisenhof“ in Dresden-Oberloschwitz, bei einem Brand ums Leben.

1. August 1954: „Tausendjahrfeier Großenhain“

13. Dezember 1954: „Reportage im Dresdner Zoo mit Löwentaufe“ Die berühmte Filmschauspielerin Henny Porten taufte einen kleinen Löwen, der wohl Angst vor der Zeremonie hatte und ihr aufs Kleid pinkelte. Henny Porten, die in den 1920er Jahren sehr bekannt war, spielte nach 1945 bei der DEFA, so in den Filmen „Carola Lamberti“ und „Das Fräulein von Scuderi“.

Unsere neuen Drehorte lagen nicht nur in Dresden oder der näheren Umgebung, wir fuhren zum Beispiel auch nach Rudolstadt in Thüringen. Dort filmten wir die Herstellung der bekannten Ankersteinbaukästen. Der Betrieb befand sich in einer Villa, die aussah, als wäre sie selbst aus Baukastensteinen gebaut.

Auch über gesellschaftliche Ereignisse berichteten wir, zum Beispiel über den 7. Parteitag der CDU, der vom 21. bis 25. September in Weimar stattfand, und ebenso über eine CDU-Veranstaltung im Kloster Chorin in der Schorfheide. Sogar Fahrten im Ausland waren noch ohne umständliche Genehmigungen möglich. Vom 17. bis 25. Oktober 1954 reiste ich mit dem Zug für eine Reportage über die Arbeit der Bergbauern nach Tirol und erneuerte dort die freundschaftlichen Beziehungen, die ich seit meiner Kindheit hatte.

Zurück in Dresden, war einer der nächsten Aufnahmeorte die Turbinenfabrik auf der Königsbrücker Straße. Vier Beleuchter von der DEFA standen mit großen Scheinwerfern bereit, um die Werkhalle auszuleuchten, in der riesige Kraftwerksturbinen montiert wurden. Der Einsatz und die richtige Aufstellung von so großen Beleuchtungseinheiten war eine Herausforderung und zugleich eine völlig neue Erfahrung für mich.

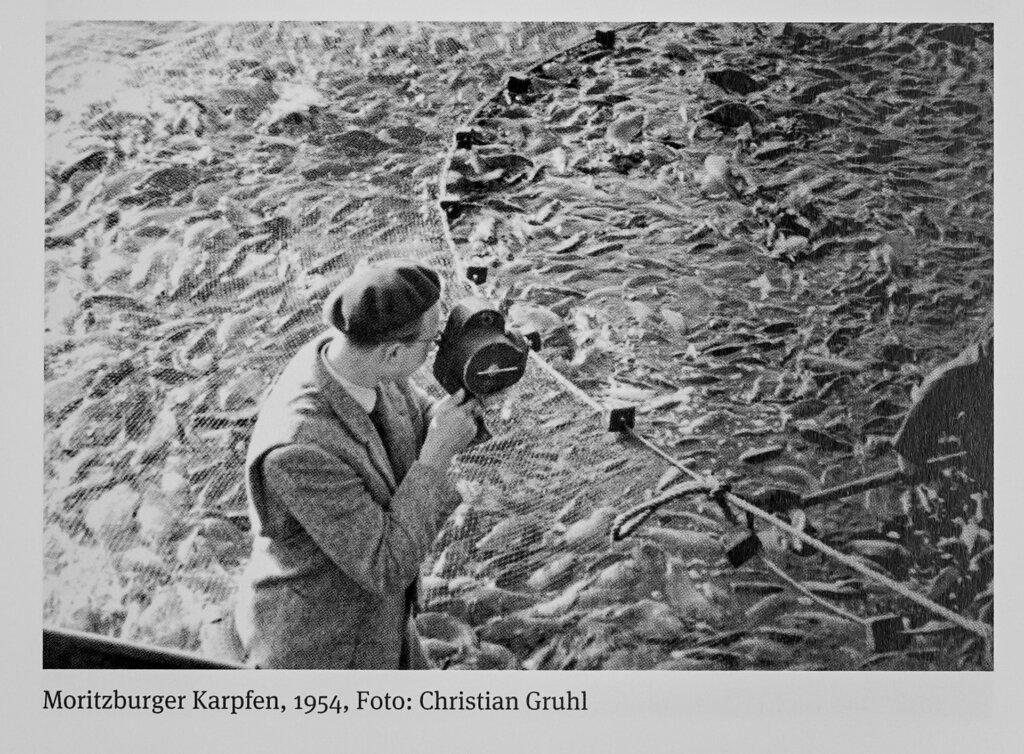

Eine große Vielseitigkeit der Filmthemen zeichnete sich ab: Am Sonntag, dem 31. Oktober 1954, strömte eine Menschenmenge am Schlossteich in Moritzburg zusammen, um beim traditionellen Abfischen dabei zu sein und einen der beliebten Moritzburger Karpfen mit nach Hause nehmen zu können. Auf einer alten Sandsteinsäule fand sich ein erhöhter Standpunkt für die Kamera, von dem aus sich das Geschehen gut aufnehmen ließ. Es ergaben sich reizvolle Motive von den Fischern, die im niedrigen Wasser des abgelassenen Teiches in langen Gummistiefeln herumwateten, von den zappelnden Karpfen, die nach Größe sortiert in großen Bottichen abgefahren wurden, von den Zuschauern und dem Schloss.

Die einzelnen Einstellungen in diesen Reportagen hatten eine Laufzeit von maximal 6 bis 7 Sekunden, dann musste das Federwerk der Kamera wieder aufgezogen werden. Die erste Kamera mit Federwerk für Kinonormalfilm, der „ICA – Kinamo“, war in Dresden 1926 bei der Firma ICA von Emanuel Goldstein entwickelt worden. Es bildete sich durch die absolut neuen Möglichkeiten, die diese eigentlich sehr einfache Kamera bot, ein völlig neuer Filmstil heraus. Der niederländische Regiekameramann Joris Ivens drehte mit dieser Kamera seine berühmten Filme „Regen“ und „Die Brücke“. Ich beschäftigte mich mit der einschlägigen Literatur, las in der „Filmschule“ von Maryan Hotschewar oder im „Amateurfilmbuch“ von Richard Groschopp. Schon 1924 erschien das „Kulturfilmbuch“. Es enthielt vielfältige Anregungen namhafter Filmschaffender zum Thema Kulturfilm, wie die frühen Dokumentarfilme genannt wurden.

In der Zeitschrift „Filmtechnik“ von 1927 las ich den Artikel „Triumph der Kamera“ von Dr. Victor Schamoni, der für mich ein Manifest war und den ich hier wegen seiner Bedeutung für meine weitere Arbeit wiedergeben möchte:

„Wenn heute noch manche Leute der Meinung sind, der Kameramann sei beim Fim nicht mehr als ein sehr sekundäres, lediglich vermittelndes Organ, so ist das in ihrer Auffassung vom Film wohl begründet. Bei ihnen hat der Kameramann nur die Aufgabe, das Agieren der Personen und die vom Regisseur arrangierten Szenerien zu kurbeln, um Film zu machen und nach irgendeinem Drehbuch, dem Theaterstück oder der Romanliteratur mehr oder weniger anzupassen versucht.

In der Gesamtentwicklung des Films wird diese Auffassung und die dadurch bedingte Arbeitsweise des Kameramanns sich als Irrweg erweisen müssen.

Film ist Bild. Nur aus der erdrückenden Belastung durch die übernommene Tradition ist es erklärlich, dass der Kameramann, der doch mit seiner Kamera das Filmbild überhauptermöglicht, so vielfach nur Handlanger blieb. Warum schafft er das Filmbild nicht selbst?

Er hält das Werkzeug in der Hand, weshalb gebraucht er es nicht? Erst dann gewinnt seine künstlerische Tätigkeit, wenn er sich nicht damit begnügt, zu kurbeln was ihm vorgesetzt wird, sondern wenn er selbst die Gestaltung des Bildes übernimmt, um es den Gesetzen der Kamera gemäß in Fläche und Tiefe, in Schwarz und in Weiß, wie auch in der Führung der Bewegungen im Bilde so aufzubauen, wie sein künstlerischer Wille solche bewusste Ausgewogenheit aller Bildteile sich wünscht, um in besonderer, zweckvollster Weise sichtbar zu machen, was er im Bilde zeigen will.

Der Film soll der Wirklichkeit dienen, der Wirklichkeit der Welt, um sie wahrnehmbar zu machen. Der Film dient!

Das ist der Triumph der Kamera: denn sie ist es, die diesen Dienst erfüllt, da sie es ist, die in hervorragender Weise zu zeigen vermag. Sie kann die Dinge sehen lassen in ihrer Eigenart und ihrem Wert, in ihrem Zustand der Ruhe und in ihren Bewegungen, in denen ihr Leben sich offenbart. Das Sein wird durch sie wahrnehmbar.

Triumph der Kamera? Nein, des Kameramannes, der verständnisvoll die Kamera zu gebrauchen versteht, der mit dem sicheren Blick des Künstlers dieses fruchtbare Werkzeug führt und es beseelt.“

Den Verfasser des Artikels kannte ich nicht, erst Jahrzehnte später sollte der Name Schamoni für mich große Bedeutung erlangen. Solche Texte aber las ich mit Begeisterung, sie waren mir Ansporn für meine Arbeit, in der ich mehr als einen Brotberuf sah. Täglich lernte ich dazu. 1954 drehte ich für das „Fernsehmagazin“ insgesamt 55 Reportagen.

Ab dem 15. November 1954 änderte sich der Name der Nachrichtensendung. Sie hieß jetzt „Aktuelle Kamera“ und ging vorerst zweimal wöchentlich auf Sendung. Damit wuchs der Bedarf an Beiträgen, und es ergaben sich neue Möglichkeiten und vielfältige Aufgaben für mich.

Das Jahr 1955 begann mit einer Reportage in der herrlichen Winterlandschaft des Osterzgebirges vom Sanatorium „Raupennest“ in Altenberg. Außen- und Innenaufnahmen von Einrichtungen für die medizinische Betreuung, im Bäderflügel, von der Röntgeneinrichtung, den Klubräumen gehörten dazu. Und in dieser Zeit sehr wichtig: Wir erhielten dort eine gute Verpflegung! Auf der Rückfahrt von Altenberg besuchten wir die Stadt Glashütte im Müglitztal, wo wir in den Glashütter Uhrenbetrieben GUB die Herstellung neuer Modelle von Armbanduhren aufnahmen und den Filmbericht dann mit Motiven historischer Uhren im Mathematisch-Physikalischen Salon des Zwingers ergänzten.

Einen Tag vor dem 10. Jahrestag der Zerstörung Dresdens am 12. Februar 1955 wurde vor der Ruine der Frauenkirche das Denkmal Martin Luthers wieder aufgestellt. Es war vom gewalttigen Luftdruck beim Einsturz der Kirche am 14. Februar 1945 und durch umherfliegende Trümmerteile vom Sockel gestürzt und hatte schwer beschädigt lange auf dem Neumarkt gelegen. Nun war es restauriert worden. Mit den Aufnahmen von diesem Ereignis und der Reportage von der Gedenkveranstaltung zum 10. Jahrestag der Zerstörung Dresdens am 13. Februar fuhr ich am nächsten Tag nach Berlin. Dort konnten im neu errichteten Zentralen Kopierwerk der DEFA in Berlin-Johannisthal, die Filme entwickelt und kopiert werden. Wenig später gab es dann ein eigenes Kopierwerk im Fernsehzentrum.

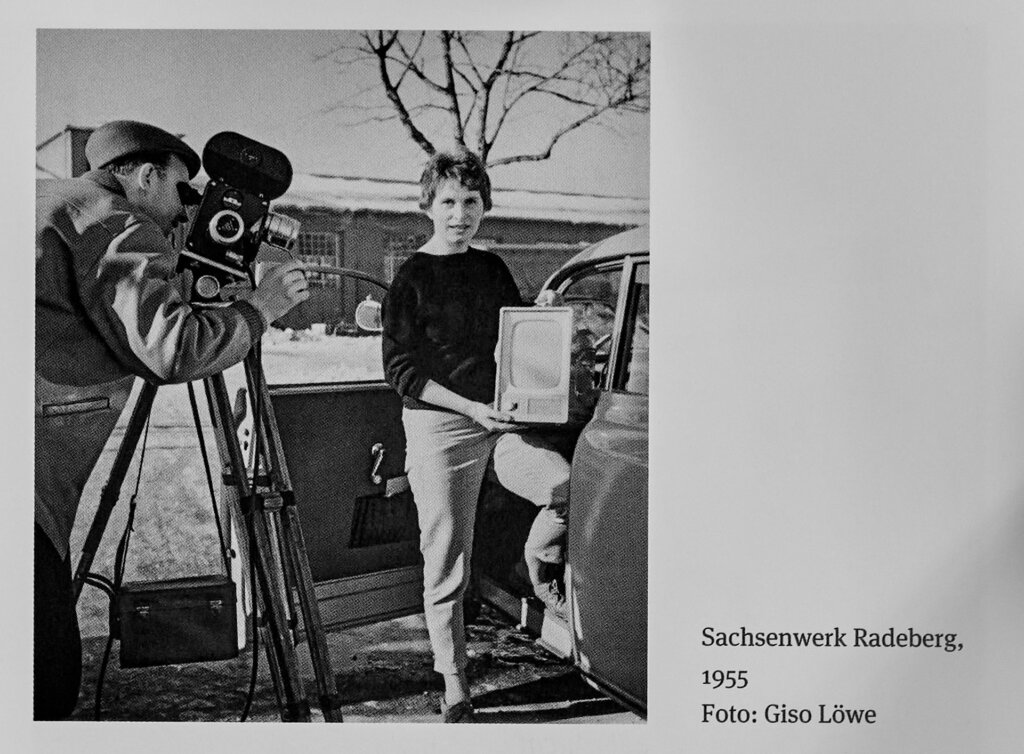

Am 16. Februar 1955 wurde im Sachsenwerk Radeberg, es hieß später RAFENA, die Produktion von Fernsehgeräten für den DDR-Markt aufgenommen. Bis dahin war das Werk eine sogenannte Sowjetische Aktiengesellschaft gewesen. In diesem Werk wurden für die Sowjetunion Fernsehgeräte vom Typ „Leningrad“, sehr groß und schwer, montiert. Mit einer Sondergenehmigung von Berlin konnten wir die komplizierte Herstellung der Fernsehgeräte und die Vorstellung neuer Gerätetypen mit der Kamera verfolgen. Ab 1955 bot der Handel Fernsehgeräte an – jedoch nur auf Vorbestellung und mit langen Wartezeiten. Insgesamt wurden in Radeberg in den folgenden Jahren bis zur Einstellung der Produktion am 29. Dezember 1967 2,6 Millionen Fernsehgeräte hergestellt. Auch an diesem Tag verfolgten wir wieder mit der Kamera die Montage der letzten Fernsehgeräte. Neue Modelle kamen danach aus Staßfurt, wie auch der Farbfernseher „Color 20“ ab 1969.

Ein wichtiger Dresdner Industriezweig war seit vielen Jahrzehnten die Zigarettenindustrie, mit so bekannten Namen wie Yenidze und Jasmatzi. Eine neue Sorte sollte durch einen Filmbericht im Februar 1955 bekannt gemacht werden. Sie hieß „Aurora“ (Morgenröte). Damit nahm man wohl Bezug auf den legendären Panzerkreuzer, der in Leningrad vor Anker lag und durch dessen Kanonenschüsse die Revolution von 1917 eingeleitet worden war. „Jede gerauchte Zigarette ein Schlag gegen die kapitalistischen Kriegstreiber!“ Der Zigarettenbilderdienst mit Sammelalben war ebenfalls wieder aufgenommen worden. Ich ließ mich von den als Werbegabe erhaltenen Zigarettenpackungen nicht zum Rauchen verführen. Dabei blieb es.

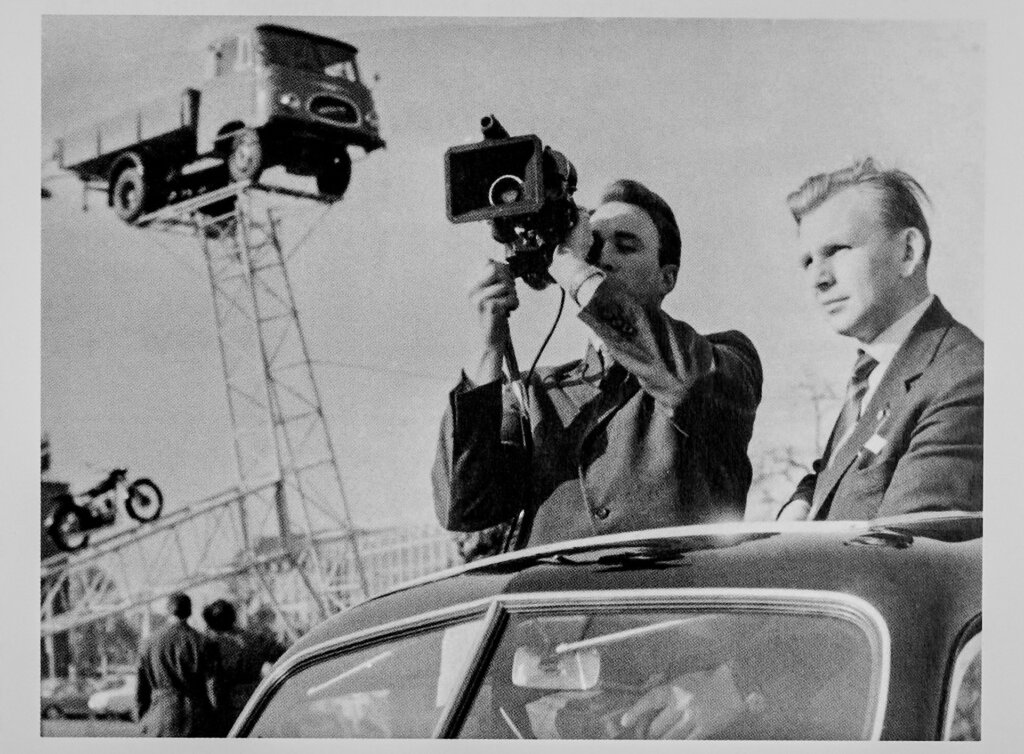

Von der Leipziger Frühjahrsmesse 1955, die am 25. Februar begann, sollte umfangreich im Fernsehen berichtet werden. Mehrere Aufnahmegruppen kamen zum Einsatz, meist aus Berlin. Ich wurde in Anerkennung meiner bisherigen Arbeit auch nach Leipzig beordert und der „dritten Aufnahmebrigade“ zugeteilt. Die Leipziger Messe, insbesondere die Technische Messe, war in diesen Jahren zum Aushängeschild für die Leistungsfähigkeit der DDR-Industrie geworden, die sich nach den Kriegszerstörungen und Demontagen endlich erholt hatte.

Wir fuhren mit Fahrzeugen des Fernsehzentrums Berlin zu den Drehorten auf dem Messegelände oder gingen vom Studio des Mitteldeutschen Rundfunks in der Springerstraße aus in die Messehäuser der Innenstadt. Das Studio war in einem großen, 1930 für eine Versicherung erbauten Gebäude untergebracht, das im Krieg unversehrt geblieben war und ab 1951 für den Rundfunk genutzt wurde. Im Foyer des Funkhauses standen bequeme Clubsessel und ein Musikschrank mit großen Lautsprechern und vielen Schellackplatten aus der Vorkriegsproduktion. Für mich war es ein Erlebnis, nach den anstrengenden Dreharbeiten klassische Musik zu hören. Besonders beeindruckte mich das „Capriccio Italien“ von Tschaikowski, ein Klavierstück zu vier Händen, welches ich zum ersten Mal hörte und immer wieder auflegte.

Der kleine Flugplatz in Leipzig-Mockau war seit 1949 für Sonderflüge und ab 1951 als Messe-Flughafen wiedereröffnet worden. Ab 1952 gab es dort auch Flugsport-Attraktionen. Mit der Kamera bestieg ich am Sonntagabend, dem 5. März 1955, etwas aufgeregt eine kleine Maschine zu einem Rundflug über Leipzig, dem ersten Flug meines Lebens.

Vom Honorar des Messe-Einsatzes kaufte ich noch in Leipzig eine neue Erika-Schreibmaschine. Sie war eine absolute Rarität und nur während der Messe im Angebot, und auch in Dresden in keinem Geschäft zu sehen. Selbst Farbbänder für Schreibmaschinen waren Mangelware. Die „Erika“ leistete uns jahrelang gute Dienste, jeweils nach den Dreharbeiten schrieben wir noch unterwegs die Texte damit. Ich bewahre diese Schreibmaschine, die noch immer funktionstüchtig ist, bis heute auf.

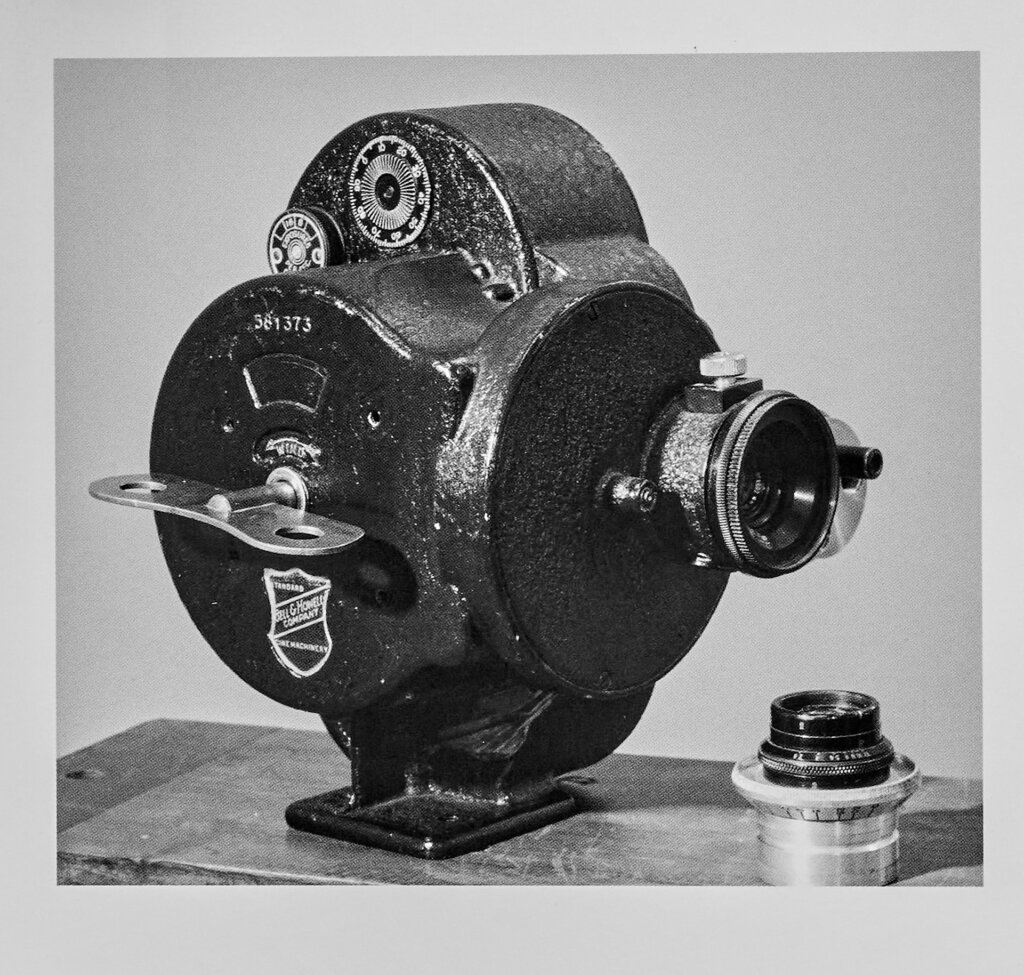

Alle Filmberichte in Leipzig drehte ich mit der Handkamera EYMO, die für derart kleine Aufnahmen bestens geeignet war. Aber es zeigten sich technische Mängel an der Kamera. Die rotierende Umlaufblende hatte gelitten. Sie war verbogen und eine Reparatur ist nicht möglich. Wie nun also zu einer anderen Kamera kommen? 35-mm-Filmkameras waren in der DDR eine absolute Rarität. Der Kameramann Herbert Eckert aus Dresden, unterdessen im Fernsehzentrum Berlin angestellt, verkaufte mir für 500 Mark eine alte französische Kamera „Debrie-Parvo“ im Holzgehäuse – mit Handkurbel, ohne Objektive, Kassetten und ohne Stativ, eigentlich unbrauchbar, aber die Mechanik funktionierte noch.

Was nun? Mir war bekannt, dass es in Dresden-Hellerau den einzigen Hersteller von Filmkameras in der DDR gab. Inhaber war der Mechanikermeister Hermann Schneider, Jahrgang 1892. Er hatte als Meister im Kamerabau der Firma Ernemann gearbeitet und 1925 die Lizenz für den Weiterbau der unter dem Namen „Ernemann E“ gebauten Normalfilmkamera erworben, deren Produktion Ernemann eingestellt hatte.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Munzke mietete er in der Straße „Am Poppitz“ eine ehemalige Schlosserei. Dort begannen sie Kameras zu bauen. Sie verlegten den Betrieb später auf die Reitbahnstraße in Dresden und erweiterten ihn zu einer großen feinmechanischen Werkstatt. Bomben zerstörten Schneiders Betrieb am 13. Februar 1945. Schon bald nach Kriegsende wagte Hermann Schneider aber den Neuanfang und richtete in einer Baracke auf seinem Grundstück in Hellerau eine mechanische Werkstatt ein. Er begann unter schwierigen Bedingungen wieder Kameras zu bauen. Seine Kunden waren staatliche Filmbetriebe und Hochschulen. 1950 konnte Hermann Schneider sein 25-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Ich berichte darüber so ausführlich, weil zumeist nur die großen Firmen der Dresdner feinmechanisch-optischen Industrie bekannt sind.

Mit meinem Kamerawrack in der Tasche fuhr ich also mit der Straßenbahn nach Hellerau, zur Straße „Am Torfmoor 26“, zu Hermann Schneider. „Mein lieber Junge (ich war 19 Jahre alt), wie stellst Du Dir das vor? Kannst Du denn einen Umbau überhaupt bezahlen?“ 3.000 Mark veranschlagte er für den Umbau der französischen Kamera, dazu Objektive und ein Stativ aus Eschenholz. Das war damals sehr viel Geld. Doch Hermann Schneider versprach, mir zu helfen. Vielleicht auch, weil er im Krieg seinen einzigen Sohn verloren hatte, der sein Nachfolger hätte werden sollen, und ich ihm sagte, dass mein Vater im russischen Internierungslager Mühlberg 1946 umgekommen sei. Die Kosten für den Umbau oder besseren Neubau der Kamera konnte ich in Raten abzahlen. Das werde ich ihm nie vergessen! In Schneiders Wohnzimmer hing ein Foto, auf dem der Kameramann Albert Kling aus Stuttgart mit einer Schneider-Kamera ein winterliches Motiv filmt. Neben ihm einer der ersten Volkswagen. Das Foto, vor dem Krieg entstanden, brachte mich ins Träumen. Vielleicht gelingt es dir, auch eines Tages so hinter der Kamera zu stehen und zu filmen, dachte ich. Der Traum sollte durch Hermann Schneider Wirklichkeit werden und selbst ein Volkswagen kam 1957 noch hinzu.

Die Messe in Leipzig war beendet. Als ich am 11. März 1955 nach Hause kam, stand die neue Kamera da. Rasch machte mich mit deren Funktionsweise vertraut. Kameras dieser Typen haben keinen herkömmlichen Sucher. Dieses Konstruktionsprinzip nennt man in der Fachsprache „Filmdurchsicht“. Bildausschnitt und Schärfe wurden direkt auf der Filmrückseite eingestellt. Das Schwarz-Weiß-Filmmaterial hatte eine durchscheinende Emulsion. Auch die Lichthofschutzschicht war transparent. So bildete der Film selbst eine Art Mattscheibe. Durch das Okular sah man mit Hilfe einer Fernrohrlupe ein großes aufrecht stehendes und seitenrichtiges Bild.

Ein schwarzes Tuch, ähnlich wie bei alten Fotoplattenkameras, gehörte zum notwendigen Zubehör, denn das Sucherbild war sehr dunkel. Nur bei offener Blende war überhaupt eine deutliches Einstellen möglich. Eine Sonnenbrille dämpfte das Licht vor den Augen. Die Handkurbel war ausgedient, die Kamera hatte nun einen regelbaren Elektromotor. Reportagen, aktuelle Einsätze, bei denen es schnell gehen musste, waren allerdings schwierig zu meistern. Die Kamera selbst war sehr schwer, dazu gehörten noch ein Stativ und ein Blei-Akku.

Nun besaß ich eine sehr gute eigene Filmkamera, musste niemanden mehr fragen und war in der Lage, selbstständig Aufträge für das Fernsehen auszuführen. Jetzt galt es allerdings, das Transportproblem für die Ausrüstung zu lösen, denn Christian Gruhl mit seinem Ford-Kombi hatte eine andere Aufgabe übernommen. In Ebersbach, in der Nähe von Radeburg, kannte ich den Stellmachermeister Förster, der mir das Eschenholz für die Stativbeine verkaufte und durch meine Vermittlung dieses Holz auch an die Firma Schneider lieferte. Ich telefonierte mit Förster und sagte ihm, dass meine neue Kamera und das Stativ einsatzfähig seien. Er war interessiert, mit mir zusammen Reportagefahrten zu unternehmen. Und da er ein Auto hatte, Modell HANOMAG Sturm, 55 PS, Baujahr 1939, war mir sein Vorschlag sehr willkommen.

Die erste Fahrt ging am 21. März 1955 nach Sangerhausen. Im dortigen MIFA Fahrradwerk wurden neue Modelle auf einer Versuchsstrecke vorgestellt, die gefilmt werden sollten. Gemeinsam fuhren wir hin, und Herr Förster assistierte beim Aufbau der schweren Kamera. Am 26. März war das Ziel Burg Hohnstein in der Sächsischen Schweiz, die, wie schon vor 1933, wieder Jugendherberge geworden war. Am Sonntag, dem 3. April, begann die Saison auf der Pferderennbahn Seidnitz mit dem Aufgalopp. Die schnellen Pferde mit einem Kameraschwenk zu verfolgen war äußerst schwierig, denn das Bild war auf dem Film kaum zu erkennen.

Es ist nicht möglich, alle folgenden Filmbeiträge des Jahres 1955 zu nennen. Erwähnen möchte ich jedoch eine Reportage vom 27. April aus Anlass des 150. Todestages von Friedrich Schiller, der von 1785 bis 1787 als Gast der Familie von Christian Gottfried Körner in Dresden weilte. Im ehemaligen Sommerhaus der Familie in Loschwitz traf ich mich zur Vorbereitung der Aufnahmen mit dem besten Kenner der Ortsgeschichte, dem Lehrer Otto Kotzsch. Von ihm hatte mir schon meine Mutter erzählt, denn er war um 1910 einer ihrer Lehrer in der Losschwitzer Schule gewesen. Er führte mich durch den Garten und zur Weinpresse im Keller, und wir stiegen hinauf zum Gartenhaus an der Schillerstraße, in dem Schiller bei seinem Aufenthalt am „Don Carlos“ gearbeitet hat. Otto Kotzsch erklärte die geschichtlichen Zusammenhänge sehr eindrucksvoll und zeigte mir Motive, die ich dann am nächsten Tag aufnahm. Der freundliche ältere Herr, er war 75 Jahre alt und lebte von 1880 bis 1967, war der Sohn des Fotografen August Kotzsch. Zu dieser Zeit ahnte ich noch nicht, dass ich mich 30 Jahre später intensiv mit dem Werk seines Vaters beschäftigen würde.

Von den etwa 3.000 nun folgenden Filmen kann ich hier nur über einige bemerkenswerte Einsätze berichten. Am 22. Juni 1955 fuhren wir mit dem HANOMAG Sturm nach Eisenach: Im ehemaligen BMW-Werk, es hieß jetzt EMW Eisenacher Motorenwerke, war eine Abteilung für Rennwagen eingerichtet worden. Neu gebaute schnittige Modelle mit Aluminiumverkleidung und starken Motoren, wie sie schon in den 1930er Jahren auf den Rennpisten zu sehen waren, rollten aus der Halle und drehten für die Aufnahmen einige Runden. Vier neue Fahrzeuge stellten man uns vor. Auf mehreren Strecken in der DDR wurden in den 1950er Jahren vielbeachtete Autorennen mit bis zu 200.000 Besuchern veranstaltet, so auf der Autobahn in Dessau, der Autobahnspinne Dresden und in Bautzen, wo ich ebenfalls Filmberichte aufnahm.

Die 40. Reportage 1955 drehte ich am 30. Juni im Zwinger über die Arbeit der Bildhauer und den Wiederaufbau der Semper-Galerie, der zur Freude der Dresdner überraschend begonnen hatte. Am 3. August kehrte der sehr beliebte Dresdner Zoodirektor Wolfgang Ullrich von einer seiner Afrikareisen zurück. Bei einem Rundgang durch den Zoo berichtete er von seinen Forschungsergebnissen über verschiedene Affenarten. Da Interviews mit Tonaufnahmen für uns technisch nicht möglich waren, zeigten er uns Fotos von den Tieren. So gestalteten wir die Reportagen möglichst abwechslungsreich mit stummen Bildern und informativen Texten.

Herr Förster aus Ebersbach, mit dem ich bis dahin unterwegs war, arbeitete in seiner Stellmacherwerkstatt, hatte viele Aufträge und war dadurch nicht immer abkömmlich. Er schenkte mir aber zum Abschluss unserer Zusammenarbeit eine selbstgebaute Transportkiste für die Kameraausrüstung, um diese sicher aufzubewahren. Nun wurde es für mich bequemer, die Ausrüstung in unsere kleinen Wohnung im Dachgeschoss zu tragen, die meine Mutter mit mir teilte.

Auf eine Anzeige in der Tageszeitung „Die Union“ mit dem Wortlaut „Suche Mitarbeiter für Filmaufnahmen, möglichst mit Pkw“ meldete sich Rudolf-Heinz Woost aus Dresden, Jahrgang 1922. Im Krieg war er zum Luftbildfotografen ausgebildet worden. Bei einem Einsatz über Sizilien wurde er schwer verwundet, sodass ihm ein Arm amputiert werden musste. Nach dem Krieg war er erster Neulehrer, später Schulbildfotograf. Was besonders wichtig war: Er besaß ein Auto – einen Opel-Kapitän, Baujahr 1939, zum Kombi umgebaut, der mit Propangas fuhr. Das war in den Jahren der Benzinknappheit besonders günstig. Unsere Zusammenarbeit begann am 22. August 1955 mit einer Reportage in der Gardinenfabrik Dresden. Schon wenige Tage später, am 31. August, fuhren wir nach Hoyerswerda, um ein denkwürdiges Ereignis für die industrielle Entwicklung der DDR im Bild festzuhalten: Der Aufbau des riesigen Gaskombinats „Schwarze Pumpe“ begann. Den „ersten Spatenstich“ vollzog der Minister für Schwerindustrie, Fritz Selbmann, mit einer Planierraupe, die er selbst fuhr. Mit der schweren Kamera und dem Stativ auf dem Rücken rannte ich vor der zum Glück langsam fahrenden Planierraupe her, um das Ereignis einzufangen.

Trotz seiner Behinderung fuhr Heinz Woost seinen Kombi selbst, schrieb Textunterlagen und half bei der Beleuchtung. Wir arbeiteten bis 1968 sehr gut zusammen. Er blieb über 30 Jahre lang – bis zur Rente 1987 – fester Mitarbeiter des Fernsehens. Bei unseren Reportagen fotografierte er sehr viel. Er übergab sein über 20.000 Aufnahmen umfassendes Archiv an das Universitätsarchiv der TU Dresden. Im Jahr 2003 verstarb er im Alter von 81 Jahren. Gern erinnere ich mich an unsere gemeinsamen Jahre.

Die Bindungen zur Redaktion der „Aktuellen Kamera“ in Berlin gestalteten sich in den Jahren nach 1955 immer stabiler. Zusammen mit Heinz Woost gründete ich in Dresden die erste Außenstelle der „Aktuellen Kamera“ in der DDR. Später folgten nach unserem Vorbild in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg und Rostock weitere Aufnahmegruppen mit jeweils zwei Mitarbeitern – einem Redakteur und einem Kameramann. Unsere Aufträge kamen entweder aus Berlin oder wir schlugen selbst aktuelle Themen vor. Meist nahm man in Berlin unsere Vorschläge an. Die großen tagespolitischen Ereignisse fanden ohnehin in der „Hauptstadt der DDR“ statt und zu Berichten über Geschehnisse in Dresden, an denen die „führenden Genossen“ beteiligt waren, vertrieben die Zentrale aus Berlin Journalisten und Kameraleute mit, die zumeist Mitglieder der SED waren.

In Dresden und Sachsen boten sich vor allem Themen aus dem Kulturbereich an, von Land und Leuten und manchmal auch Kuriositäten, Themen am Rand sozusagen. Wir hatten in Berlin durch unsere zuverlässige Arbeit einen guten Ruf. Aller zwei Wochen fanden im Fernsehzentrum Redaktionsbesprechungen statt, manchmal hänselte man uns: „Na, ihr Dresdner Barockmenschen, was gibt es Neues in der Provinz?“ Ich trat den Genossen gegenüber womöglich zu förmlich auf. Da sich alle duzten, fiel es auf, dass ich mit meinem Kollegen Heinz Woost immer beim „Sie“ blieb. Wir waren ja auch keine Parteigenossen, wurden allerdings auch nie daraufhin angesprochen oder belehrt, in die SED einzutreten.

Monatlich drehen wir 20 bis 22 Filmbeiträge von durchschnittlich zwei Minuten Sendelänge, die zuvor recherchiert wurden. Da zu dieser Zeit Tonaufnahmen mit unserer Technik noch nicht möglich waren, schrieben wir die wesentlichsten Fakten in einem sogenannten Rohtext auf: notierten den Anlass, den Ort und die Namen der Beteiligten. Erst nachdem der Beitrag fertig geschnitten war, verfasste dann ein Redakteur in Berlin den endgültigen Sendetext.

Über eine besonders nachhaltige Reportage aus den Anfangsjahren möchte ich hier berichten: Vom 4. bis zum 8. Juni 1956 war Zittau unser Ziel. Es sollte ein längerer Bericht in Vorbereitung eines Jugendtreffens gedreht werden. Wir begleiten eine Gruppe junger Leute mit der Kamera. Drehorte waren die Robur-Autowerke, das Stadtmuseum, der schöne Marktplatz mit dem Rathaus. Wir fuhren dann auch in die nähere Umgebung, stiegen auf den Oybin, badeten im Großschönauer Waldbad und besuchten eine Damastweberei. Ich schildere das so ausführlich, weil im August 2015, 59 Jahre später, ein Mann bei mir anfragte, ob sich der Film eventuell in meinem Archiv erhalten hatte. Er wollte seine Frau, damals eine 16-jährige Schülerin, zu ihrem 75. Geburtstag damit überraschen. Ich verwies ihn an das Rundfunk-Archiv in Potsdam. – Hurra! Der Film war tatsächlich noch vorhanden und wurde auf DVD überspielt. Es ist doch erstaunlich, dass ein so kurzer Bericht von etwa drei Minuten so lange aufbewahrt wurde. Von den Dreharbeiten gibt es sogar ein Foto. Ich erhielt vom Ehepaar Hänsel aus Dresden zum Dank eine DVD vom Film.

Die Zusammenarbeit mit der Berliner Redaktion verlief ohne Probleme. Aufträge zu offiziellen Anlässen kamen direkt aus Berlin, die Drehgenehmigungen für Aufnahmen in Betrieben ebenfalls. Ich habe meist Vorschläge zu Beiträgen aus dem Kulturbereich unterbreitet. Ausstellungseröffnungen, Atelierbesuche bei bildenden Künstlern, Theaterpremieren, aber auch Themen aus der Industrie: Plananlauf im Stahlwerk Riesa, Neuaufschluss eines Braunkohlentagebaus, Besuch bei den Segelfliegern in Lauscha, Zuckerrübenernte in Delitzsch, Produktion im Schreibmaschinenwerk Dresden, aus der Arbeit eines Landtierarztes, DDR-Fechtmeisterschaften in Zwickau, Jubiläum der Landesbühnen Sachsen usw. Täglich drehten wir einen Nachrichtenbeitrag. Wir fuhren im gesamten Süden der DDR jährlich durchschnittlich 40.000 km.

Seit 1945 war über den Verbleib der Dresdner Kunstschätze nichts bekannt und es bestand keine Hoffnung, sie jemals in Dresden wiederzusehen. Überraschend beschloss 1955 die Sowjetunion, die Gemälde der Alten Meister und das Kupferstichkabinett, die Schätze des Grünen Gewölbes und des Historischen Museums sowie die Porzellansammlung zurückzugeben. Die Gemälde waren bereits in Berlin angekommen und in der Nationalgalerie ausgestellt worden. Möglichst schnell sollte nun die angestammte Heimstatt der Bilder, die Gemäldegalerie von Gottfried Semper am Theaterplatz in Dresden bezugsfertig werden. Der Aufbau der zerstörten Teile der Gemäldegalerie ging zügig voran. Im April 1956 kamen die Gemälde der Dresdner Galerie aus Berlin in Dresden an. Freudige Stimmung herrschte bei den versammelten Mitarbeitern der Kunstsammlungen und vielen Zuschauern. Ich war mit meiner Filmkamera dabei. Dirk Radig, damals noch Student in Ilmenau, später Professor an der Technischen Universität Dresden, fotografierte das Ereignis. Seine Aufnahme wurde das Titelbild dieses Buches. Im Gang der Galerie zwischen Theaterplatz und Zwinger lud man die kostbaren Gemälde, die nur mit einfachen Decken und Polstern umhüllt waren, von den Möbelwagen der Spedition Schmidt herunter – heute undenkbar! Die Wiedereröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister wurde im Sommer 1956 ein Höhepunkt der 750-Jahr-Feier der Stadt Dresden.

Im Vorfeld war der „Goldene Reiter“, das berühmte Standbild August des Starken, wieder an seinem angestammten Platz auf dem Neustädter Markt aufgestellt worden. Das Denkmal, im Krieg in Teile zerlegt und an sicherer Stelle geborgen, stand, wieder zusammengebaut, zuvor einige Jahre im Hof des Albertinums. Die einstige Feuervergoldung war arg zerschunden. Es sollte nun mehr mit frischem Blattgold belegt sein, in neuem Glanz erstrahlen. Die einzige Blattgoldschlägerei, die es noch gab, befand sich auf der Loschwitzer Straße, dort hatten wir bereits die mühevolle Herstellung gefilmt. In einer Umhausung aus Brettern und Planen als Windschutz legte Restaurator Ernst Baumann nach und nach 187 Gramm Blattgold auf. Ich kletterte mit der Kamera auf das Gerüst und filmte das Auflegen der hauchdünnen Goldblätter in Großaufnahmen. Rechtzeitig zur 750-Jahr-Feier wurde das Denkmal zur Freude der Dresdner enthüllt. Baumann war wohl der einzige Spezialist in Dresden für diese komplizierte Arbeit. Ich begegnete ihm noch einige Male wieder, so in der Hofkirche, wo er den riesigen Rahmmen des Altarbildes „Christi Himmelfahrt“von Anton Raphael Mengs vergoldete. 1979 sollte der „Goldene Reiter“ nach der Fertigstellung der „Straße der Befreiung“, wie die Hauptstraße bis 1990 hieß, tatsächlich einem sozialistischen Denkmal weichen. Es ist dem Denkmalpfleger Professor Hans Nadler zu danken, dass dies nicht geschah. „Wo stellen wir denn den August hin?“, wurde er gefragt, und er lehnte nicht ab, sondern schlug listig immer neue unmögliche Orte vor, so den Schlosshof, der noch zerstört war, oder den Schlossplatz vor dem Georgentor, wo einst König Albert gestanden hatte – es ging hin und her, und endlich war die Sache von selbst erledigt und der „Goldene Reiter“ blieb an seinem Platz.

Den bescheidenen Festumzug zur 750-Jahr-Feier durch die Stadt am 24. Juni 1956 nahm ich an der Grunaer Straße auf. Auf dem Wagen Nummer 35 saßen die Trümmerfrauen auf einer Dieselameise um das Wappentier der Stadt herum, einem Löwen aus Pappe. Der Festzug überquerte die Gleise der Trümmerbahn in der Stadt, die Millionen Kubikmeter Schutt auf die Elbwiesen transportiert hatte, sowie zu Trümmerbergen im Ostragehege oder in Dobritz. 1958 waren dann fast alle Trümmer aus der Innenstadt beräumt.

Am 23. Juli 1957 traf nach heftigen Unwettern im Erzgebirge eine Hochwasserkatastrophe die Stadt Pirna. Mit einem Schwimmpanzer fuhren wir durch die Straßen der Stadt, in denen das Wasser meterhoch stand, und filmten. Das Wasser hatte alles verwüstet, so wie vordem schon 1927 und später 2002 und 2013. Solche Ereignisse konnten nun mit einer leichteren, beweglichen Kamera gedreht werden.

Auch die Sendetechnik war verändert. Sie hatten sich für uns insofern verbessert, dass die Aufnahmen nicht mehr auf 35-mm-Film mit der unbeweglichen, schweren Normalfilm-Kamera, sondern auf 16-mm-Film gedreht werden konnten. Freiberufliche Filmreporter wie ich erhielten jedoch keine Kameraausrüstung vom Fernsehzentrum gestellt. Eine neue 16-mm-Filmkamera AK 16 musste her. Diese war zum Glück im Handel erhältlich, kostete aber 3.000 DDR-Mark. Um weiterarbeiten zu können, kaufte ich sie. Bei Zeiss Ikon in Dresden herstellt, war die Kamera mir seit meiner Lehrzeit bekannt und der Umgang damit vertraut. Von den Chemikern der Filmfabrik Wolfen wurde ein spezieller „Fernsehfilm“ hergestellt, der auf die besonderen sensitometrischen Bedingungen der Fernsehabtastung abgestimmt war, ein sogenannter „Umkehrfilm“. Von diesem existierte nach der Entwicklung allerdings nur ein Original, welches nach dem Schnitt gesendet wurde. Das neue Filmmaterial musste sehr exakt belichtet werden, die Lichtempfindlichkeit war wesentlich höher als bisher. Für Innenaufnahmen waren keine schweren Scheinwerfer mehr notwendig, Handlampen reichten nun aus. Diese „Lichtwannen“ mit vier Nitraphotlampen zu je 500 Watt bauten wir uns aus Aluminium-Schüsseln selbst zusammen, denn im Handel waren sie nicht erhältlich.

Die belichteten Filmrollen mussten auf schnellstem Weg nach Berlin gelangen. Besonders wichtige, aktuelle Ereignisse sollten sogar noch am selben Tag gesendet werden. Wir brachten sie mit dem Auto nach Berlin und fuhren sofort wieder zurück. Es waren oft lange Arbeitstage, die Stunden wurden nicht gezählt. Meist nutzten wir jedoch einen besonderen Versandweg. Wir übergaben die Filmrollen, mit einem großen roten Aufkleber „Bahnhofssendung“ gekennzeichnet, auf dem Hauptbahnhof in Dresden dem Zugpersonal des nächsten Zuges nach Berlin, wo sie ein Kurier vom Ostbahnhof abholte.

Allein 1957 verließen wir 223 aktuelle Nachrichtenfilme nach Berlin, insgesamt 18.000 Meter 16-mm-Film. Mein Kalender-Arbeitsbuch von 1958 weist 218 Filmberichte aus.

Noch heute habe ich viele der Bilder im Kopf, hier nur ein Beispiel: Drehort Steinkohlenbergwerk „Martin Hoop“ in Zwickau, Donnerstag 24. April 1958. Nach einer umfassenden Modernisierung des Schachtes erhielten wir den Auftrag, dort einen Filmbericht unter Tage zu drehen. Vor der Einfahrt zogen wir uns um, fuhren mehrere hundert Meter tief in den Schacht ein. Es kam uns schnell wie freier Fall vor, so schnell glitt der Fahrkorb in die Tiefe. Da wir keine schlagwettergeschützten Scheinwerfer hatten, wurde mit großen Ventilatoren Frischluft gegen die Lampen geblasen. Vor Ort verrichteten die Bergleute unter schwersten Bedingungen ihre Arbeit. Die Hitze war unerträglich, der Schweiß floss in Strömen, der Lärm der Presslufthämmer war ohrenbetäubend. Die Bergleute arbeiten vollkommen nackt. Einer schrie: „ACHTUNG – Filmleute kommen, ihr sollt gefilmt werden. Zieht euch eine Hose an!“. Wer hatte schon einmal die Möglichkeit zu erleben, wie Steinkohle abgebaut wird? Heute sind alle Steinkohlenschächte im Zwickauer Revier längst geschlossen.

Ich gewann durch die verschiedenen Filmthemen immer neue, interessante Erkenntnisse aus Gesellschaft, Industrie, Kultur und zu Tagesereignissen. Anfangs erledigte ich die Büroarbeiten, Absprachen und Vorbereitungen der Aufnahmen von zu Hause aus, hatte sogar nach langer Wartezeit einen der sehr begehrten Telefonanschlüsse bekommen. Die Texte schrieben wir oft noch am Drehort auf. Einen Fernschreiber zur Textübermittlung nutzten wir im Rundfunk-Studio, der sich in einem Seitenflügel des Hygiene-Museums befand.

Nach der Enttrümmerung ging der Aufbau der Innenstadt mit den Gebäuden am Altmarkt, auf der Thälmannstraße und an der Westseite der Schloßstraße gut voran. Dort bezogen wir ein kleines Büro, wo wir auch die Filmgeräte abstellen konnten. Das einzige Fenster dieses Büros ging in Richtung Postplatz, und wir sahen, wie von der Polizei abgeschirmt die Abrissarbeiten an der Ruine der Sophienkirche begonnen wurden. Warum die Überwachung? Viele Dresdner, voran die Verantwortlichen der Denkmalpflege, versuchten den Abriss zu verhindern. Es gelang nicht. Die Beseitigung der Reste der ältesten Kirche Dresdens war eine Schande ohnegleichen und ebenso eine Störung der Totenruhe. Die Sophienkirche war ja über Jahrhunderte auch Begräbniskirche gewesen. Ich wollte die Abrissarbeiten filmen, hatte schon eine Filmrolle gedreht, als ein Polizist mir weitere Aufnahmen untersagte und die Herausgabe des Materials verlangte, trotz meiner Hinweises, die Aufnahmen seien für das DDR-Fernsehen bestimmt. Was sollte ich machen? Ich gab ihm die Filmrolle, in einer Büchse vor Licht geschützt. Nachdem er außer Sichtweite war, legte ich eine neue Rolle ein, ging auf die Terrasse des Zwingers und filmte weiter. Diesen Film verschickte ich nicht nach Berlin, sondern bewahre ihn bis heute auf.

Als später für den Bau der Zwinger-Gaststätte, des sogenannten „Freßwürfels“, Bagger in die Tiefe gruben und dabei die Grüfte unter der Kirche freigelegten, fanden sich noch erhaltene Särge mit wertvollen Grabbeigaben, unter anderem sogenannte Jagdgesellschaftsketten aus dem 16. Jahrhundert. In einem der Särge lag ein schwedischer Offizier, an dessen Reiterstiefeln die hohen Absätze und Sporen vollständig erhalten waren. Er war an der Pest gestorben, die in Dresden gewütet hatte. Durch die Nähe unseres Büros zu den Ausgrabungssorten war ich rechtzeitig zur Stelle um zu filmen. Es berührte mich sehr, verschwand damit doch ein weiteres Stück des alten Dresden für immer.

Ich möchte mich bei der Schilderung meiner Filmarbeiten nun auf das kulturhistorische Zentrum von Dresden beschränken und einige Personen, die viel für den Wiederaufbau geleistet haben und denen ich begegnet bin, voller Hochachtung nennen. Zum Beispiel Baumeister Hermann Ullrich und seine Bauleute, die ich oft im Zwinger traf, dann bei den ersten Sicherungsmaßnahmen an der Oper 1955, in der Hofkirche, am Georgentor. Dessen Wiederaufbau war nur deshalb begonnen worden, weil beim Bau des Kulturpalastes für die Baustelleneinrichtung auf einen Vorschlag von Professor Hans Nadler hin dort geeignete Räume gewonnen werden konnten. Beim Richtfest des Georgentores floss reichlich Bier. Auch Kupferklempnermeister Arno Helzel war anwesend, er hatte die Schmuckmasken aus Kupfer am Turm des Georgentores getrieben. Er war vielseitig begabt, fotografierte bei seiner Arbeit und veröffentlichte sein Buch „Über den Dächern Dresdens“ im Verlag der Kunst. Selbst als Artist trat er auf und vollführte einen Handstand auf dem Dachfirst der Hofkirche. Eines Tages, als ich ihn in seiner Werkstatt im Keller der Semperoper besuchte, führte er mich in das zerstörte Bühnenhaus. Auf einer Säule stehend schmetterte er laut eine Arie und sagte: „Ich bin der einzige Sänger, der hier in der Ruine gesungen hat“. Arno Helzel schenkte mir viele seiner Fotos mit persönlicher Widmung, darunter eine Aufnahme von der Ruine der Frauenkirche. Auf dem stehengebliebenen Nord-West-Treppenturm wuchsen Birken, deren Wurzeln das Mauerwerk schädigten. Feuerwehrmänner kamen mit einer großen Drehleiter, stiegen hinauf und beseitigten die Bäume. Ich kletterte mit der Kamera ebenfalls nach oben und Helzel fotografierte.

Anschließend stieg ich über den Trümmerberg der Frauenkirche und sah neben den Resten des Altars eine wunderbare steinerne Weintraube liegen, die die Witterung wohl bald zerstört hätte. Kurz entschlossen steckte ich sie in meine Kameratasche und nahm sie mit nach Hause. Das kostbare Fundstück bewahrten wir jahrzehntelang auf. Als beim Wiederaufbau der Frauenkirche der Restaurator Christoph Hein die Traubengehänge von der rechten Seite des Altars bearbeitete, fand sich sogar noch an einer Stelle der originalen Holzdübel von der geborgenen Traube mit dem Dübelloch und sie passte genau. Wenn wir heute die Frauenkirche besuchen, sehen wir „unsere“ Traube als ein ganz persönliches Erinnerungsstück und freuen uns, dass sie am angestammten Ort eingefügt werden konnte. Übrigens das einzige Fundstück, welches keine Registriermarke erhalten hatte.

Die Hofkirche bekam nach den schweren Zerstörungen bis 1955 wieder ihr Dach. Baumeister Ullrich hatte die geniale Idee, die hölzernen Dachbinder unten auf den Boden von Zimmerleuten nageln zu lassen. Zusammengeklappt zog sie dann ein Derrick-Kran in die Höhe. Oben wurden sie wieder auseinandergezogen, dies ermöglichte ein großes Scharnier am First jedes Dachbinders. Ich filmte, wie waghalsige Zimmerleute darauf herumkletterten. Noch heute tragen diese Binder das Dach der Hofkirche. Über den Mut und das Erfindungsreichtum der Bauleute von damals kann man nur staunen.

Das große Gemälde von Anton Raphael Mengs war ebenso wie der goldene Rahmen gerettet worden und sollte wieder seinen Platz über dem Altar einnehmen. Baumeister Ullrich ließ aus Gerüstteilen, die die katholische Kirche aus dem Westen bekommen hatte, eine schräge Rampe bauen, auf der das Bild nach oben gezogen werden konnte. Interessierte Beobachter von der Denkmalpflege stellen sich ein, um den Vorgang zu beobachten: Dr. Fritz Löffler, Dr. Heinrich Magirius und Frau Elisabeth Hütter.

Anschließend vergoldete Ernst Baumann den Rahmen. Später wurden die Seitenkapellen der Hofkirche von Restaurator Matthias Schulz und seinen Kollegen neu ausgemalt. Alle diese Arbeiten filmte ich im Laufe vieler Jahre.

Seit 1953 arbeitete ich nun schon freiberuflich und bezeichnete mich als Filmreporter. Von der Leitung des Deutschen Fernsehfunks der DDR erhielt ich 1958 das Angebot für eine Festanstellung als Kameramann. Ich willigte ein und konnte sogar mein Gehalt selbst bestimmen. Auf die Frage, welche Höhe ich mir vorstelle, nannte ich 1.200,- Mark, eine für die damalige Zeit beträchtliche Summe, der zugestimmt wurde. Ich erhielt vom Intendanten Heinz Adameck persönlich die Anerkennung als Kameramann mit einer entsprechenden Urkunde. Ab dem 1. August 1958 war ich also fest angestellter Kameramann. Das hatte viele Vorteile. Jetzt erhielt ich auch eine gute technische Ausrüstung, als Kamera die ARRIFLEX 16 mm, ein westdeutsches Fabrikat, mit der in Verbindung mit einem Tonbandgerät lippensynchrone Aufnahmen von Interviews möglich waren. Ein Dienstfahrzeug F9, Vorgänger des Wartburg, stand zur Verfügung. Mein Kollege Heinz Woost wurde ebenfalls fest angestellt. Forderungen nach einem Parteieintritt oder dergleichen waren mit der Anstellung nicht verbunden. Wir arbeiteten so wie bisher weiter und lieferten jeden Monat 20 bis 22 aktuelle Filmbeiträge nach Berlin.

1961 wurde mir angeboten, ein externes Studium an der Fachschule für Journalistik in Leipzig aufzunehmen mit dem Ziel, einen Abschluss als“Redakteur“ zu erhalten. Obwohl ich als Kameramann nicht dazu verpflichtet war, nahm ich das Angebot an. Die Lehrgänge fanden im Gebäude des Rundfunks auf der Nalepastraße in Berlin statt. Der Unterricht vermittelte Kenntnisse in Literatur, Deutscher Sprache und Grammatik, Pressegeschichte und natürlich gehörten auch die Gesellschaftswissenschaften dazu.

Da ich kein Abitur hatte, konnte ich mir auf diese Weise Kenntnisse aneignen, die mir für Beruf und Alltag nützlich waren. Nach Abschluss der Lehrgänge am 9. April 1963 erfolgte eine schriftliche und mündliche Prüfung und auch ein Film gehörte dazu. Idee, Drehbuch, Regie, Kamera sowie der Text waren selbst zu erbringen. Ich hatte mir ein Thema aus der Arbeitswelt gewählt und drehte gemeinsam mit Alfred Haese als Redakteur im Edelstahlwerk Freital eine Reportage mit dem Titel „Männer mit Helm“. Der Film hatte eine Laufzeit von 30 Minuten, wurde abgenommen und gesendet, und damit waren alle Prüfungen bestanden. Warum ich erst am 30. November 1966 die Urkunde über den erfolgreichen Abschluss des Studiums erhielt, weiß ich heute nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich bewiesen, dass ich in der Lage war, längere Filme selbst zu gestalten. In der Redaktion in Berlin äußerte ich entsprechende Wünsche. Da wurde mir gesagt: „Nein, das ist nicht möglich, wir brauchen Sie in Dresden für die aktuelle Berichterstattung.“ Ich wusste nun: „Jetzt triffst Du eine Entscheidung und kündigst!“

Mehr von und über Ernst Hirsch

In der nächsten Woche setzten wir die Autobiografie fort, dann lesen Sie, wie Ernst Hirsch sich von der „Aktuelle Kamera“ verabschiedete.

Das vorangegangene Kapitel über die Arbeit mit Hermann Zschoche können Sie HIER nachlesen. Zum Start der Serie klicken Sie HIER.

In der Mediathek der SLUB sind viele Filme aus der Sammlung von Ernst Hirsch bereits digitalisiert.