Nach seiner Ausbildung hält es Ernst Hirsch nicht in seinem Lehrberuf. Der Dresdner Kameramann erinnert sich in seiner längst vergriffenen Autobiografie „Erst Hirsch – Das Auge von Dresden“ an seinen ersten Film über Pillnitz für das gerade neue Fernsehen.

Kein freies Sofa in Berlin

1953 war meine Lehrzeit beendet, aber den Beruf des Feinoptikers wollte ich nicht ausüben – eine mir zu eintönige Tätigkeit. Die Herstellung der Linsen geschieht ausschließlich an Maschinen, das war nichts für mich.

Meine Gedanken gingen eher in Richtung Filmgestaltung. Eine Filmschule gab es noch nicht, keine Hochschule oder Ausbildungsrichtungen, wo man so etwas hätte lernen können. Über die Tätigkeit als Assistent näherte man sich damals dem Beruf des Kameramanns. Es war schon ein Glück, als Assistent angenommen zu werden. Und wenn man dann „vigilant“ war, wie man in Sachsen so sagt, gut zur Hand ging, alles interessiert aufschnappte, hatte man eine Chance, es selber mal zu versuchen. Die Hauptchance war, wenn der Kameramann, der „Alte“, krank wurde oder gar ausfiel, während der Film in Arbeit war. Dann hieß es: „Ach, du hast doch die ganze Zeit schon mitgemacht, du siehst doch durch, drehe das doch mal selber.“ Und schon war der nächste Schritt zum Kameramann erreicht.

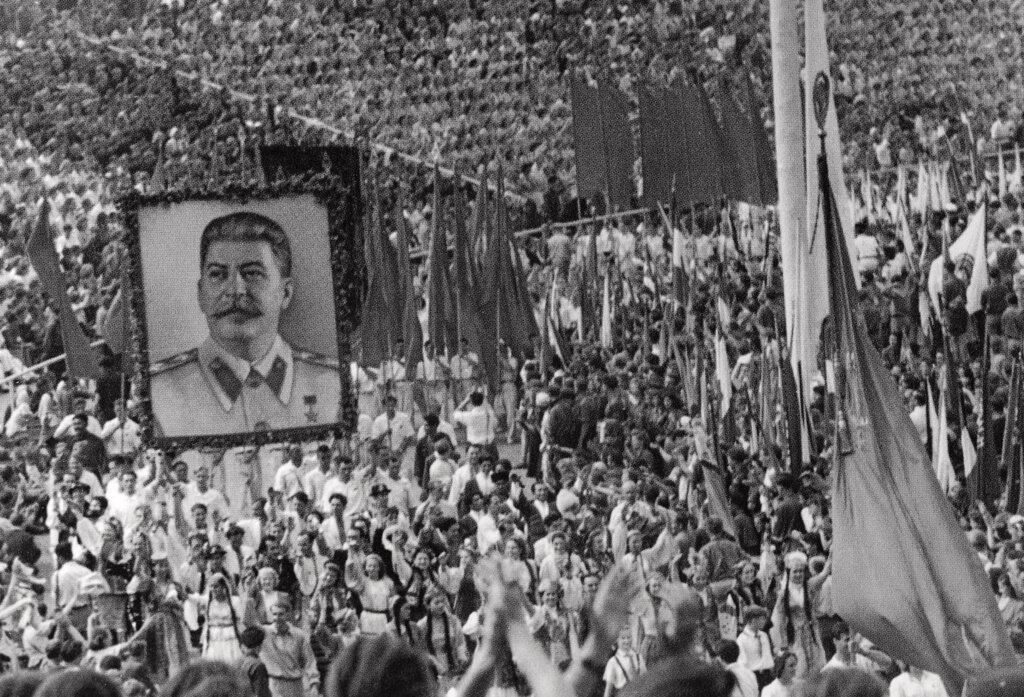

Aber eine solche Möglichkeit hatte ich nicht. Für mich stand fest: Du hast es in diesem Gebiet versucht und beginnst eine weitere Ausbildung. Ich bewarb mich im Zentralen Filmkopierwerk der DEFA in Berlin-Johannisthal als Filmfotograf für eine spätere Tätigkeit bei der staatlichen Filmproduktion. Die Voraussetzung dafür war neben der Eignungsprüfung die Zuzugsgenehmigung nach Berlin. Die bekam man nur, wenn man eine Unterkunft nachweisen konnte. Wohnungen waren nicht zu bekommen und ich hatte keine Bekannten, die mir mit einem Platz auf dem Sofa hätten helfen können. – „Wenn Sie keine Unterkunft haben, können wir Sie nicht anstellen“, sagte man mir, es war genau am 16. Juni 1953. In Berlin zogen die Bauarbeiter demonstrierend durch die Stalin-Allee. Am nächsten Tag dann in Dresden die Arbeiter des Sachsenwerkes vorbei an unserem Lehrbetrieb in Reick. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 wurde von den Sowjetpanzern blutig niedergeschlagen.

Jede Woche ging ich ein oder zwei Mal ins Kino. In die „Parklichtspiele“, in den „Schillergarten“, die „Schauburg“ oder in eines der vielen anderen Kinos. Ich sah auch sowjetische Filme, die zum Teil sehr gut waren: „Es blinkt ein einsam Segel“ oder“Fern von Moskau“, Märchenfilme wie „Die steinerne Blume“. Manches war politische Propaganda, aber perfekt, künstlerisch hervorragend gemacht. Deutsche Spielfilme der DEFA kamen ins Kino: „Die Mörder sind unter uns“, „Der Untertan“. Die DEFA verfilmte „Figaros Hochzeit“ – meine erste Oper, hatte ich doch bis dahin kaum Musik in Verbindung mit Schauspiel und Gesang erlebt und gehört. Den Film „Leuchtfeuer“ des Regisseurs Wolfgang Staudte – übrigens der letzte Film, den er für die DEFA drehte – sah ich am 14. Dezember 1954.

Besonders liebte ich französische und italienische Filme des Neorealismus. „Rom – offene Stadt“, „Fahrraddiebe“ und „La Strada“ waren auch in den Dresdner Kinos zu sehen. Den Film“Orpheé“ von Jean Cocteau konnten wir nur im Cinema Paris am Kurfürstendamm in Westberlin sehen, wozu ich im November 1954 Gelegenheit hatte. Heute sind dies alles Ikonen der Filmgeschichte. Für mich waren es Möglichkeiten zu lernen, die Augen zu öffnen, um ein Gefühl für den Bildstil und die Technik zu bekommen: Wie ist das Licht gesetzt? Wie wurde mit der Kamera umgegangen? Wie hat der Kameramann einen Schwenk gemacht, welche Objektivbrennweite kam zum Einsatz? Es hat mich einfach interessiert, das Kino war gewissermaßen meine Filmhochschule.

Im Blauhemd zum Fernsehen

Im Jahre 1952 begannen in Berlin regelmäßig große Fernsehsendungen. Die Grundlage für das elektronische Fernsehen war eine Erfindung von Manfred von Ardenne, dem es gelang, bewegte Bilder mittels einer Kathoden-Strahl-Röhre zu übertragen. Die erste öffentliche Übertragung lief zur Olympiade 1936 in Berlin vorerst nur in wenigen öffentlichen Fernsehstuben. Durch den Krieg wurde diese Entwicklung unterbrochen, aber trotzdem fand eine interne Weiterentwicklung, vielleicht für militärische Zwecke, statt.

Nach dem Krieg begannen öffentliche Sendungen zunächst in Westdeutschland. In der DDR wurde dann am 21. Dezember 1952 von einem Sender in Berlin die erste Übertragung ausgestrahlt. Weitere folgten in Leipzig und Dresden.

Auf den Radebeuler Höhen in Wahnsdorf stand ebenfalls ein Sendeturm. Der große Dresdner Fernsehturm folgte erst 1972. Ebenso wichtig war die Apparateindustrie, es mussten ja Fernseh-Geräte gebaut werden. In einem großen Werk in Radeberg, es hieß RAFENA (Radeberger Fernsehnachrichtentechnik), fing man an, zunächst für die Sowjetunion Fernsehgeräte mit dem Namen „Leningrad“ zu bauen. Das war ein kolossal schweres Gerät mit einer ganz kleinen Bildröhre in den Maßen 13 mal 18 Zentimeter. Weitere Typen mit größeren Bildröhren folgen.

In Berlin-Adlershof entstand seit 1950 ein Studiokomplex, das Fernsehzentrum Berlin, welches wie alle Rundfunksender zur Deutschen Post gehörten. Die Techniker nannten sich „Postrat“. Die redaktionellen Mitarbeiter waren schnell alle vom Rundfunk delegiert. Aber für den Film, für das bewegte Bild, mussten nun ebenfalls Fachleute gefunden werden. Gestandene Filmleute, die gefragt wurden, sagten: „Zum Fernsehen gehen wir nicht, diese kleinen Bildschirme!“ Wir wollen unsere Filme auf einer großen Leinwand sehen.“ Das Fernsehbild war damals nicht viel größer als eine Postkarte. Es war zwar ein neues Medium, aber es genügte weder den Filmregisseuren noch den Kameraleuten, obwohl am Anfang alle Aufnahmen auf Film gedreht wurden.

Die meisten professionellen Filmemacher waren in Berlin bei der DEFA, einer staatlich gelenkten und geleiteten Institution, angestellt. Das Spielfilmstudio in Potsdam-Babelsberg beschäftigte Mitarbeiter, die zum Teil noch von der UFA kamen und als Schauspieler und Regisseure große Namen hatten. Dort hätte ich als Anfänger keine Chance gehabt. Aber durch die Gründung des Fernsehens gab es einen enormen Bedarf an Mitarbeitern. Das Fernsehen wurde auf Anweisung des Zentralkomitees der SED als Propagandamittel aufgebaut. Redakteuren vom Rundfunk in der Berliner Nalepastraße wurde gesagt: „Du bist ab morgen als Redakteur im Fernsehen tätig.“

Aber es fehlten Techniker und Kameraleute. Im Studio, wo die Ansagerin saß, stand eine sehr große, einem Schrank ähnliche Videokamera. Diese war schwer und unbeweglich, wurde auf Rädern hin- und hergeschoben. Ein Theaterstück oder eine Musikveranstaltung konnte nur mit mehreren solchen Kameras direkt übertragen werden. Die Speicherung war nur als sogenannte Filmaufzeichnung möglich. Für Tonaufzeichnungen verwendete der Rundfunk schon seit längerer Zeit Magnetband, welches bald auch zur Aufzeichnung von bewegten Bildern von der Firma AMPEX in Amerika erstmalig genutzt wurde. Das waren sehr breite Bänder, auf riesigen Rollen mit nur zwanzig Minuten Laufzeit. Am 15. September 1953 sah ich das erste Mal im Fernsehzentrum Berlin eine Übertragung auf einem Bildschirm und war fasziniert von der Möglichkeit, neue Bilder zu sehen.

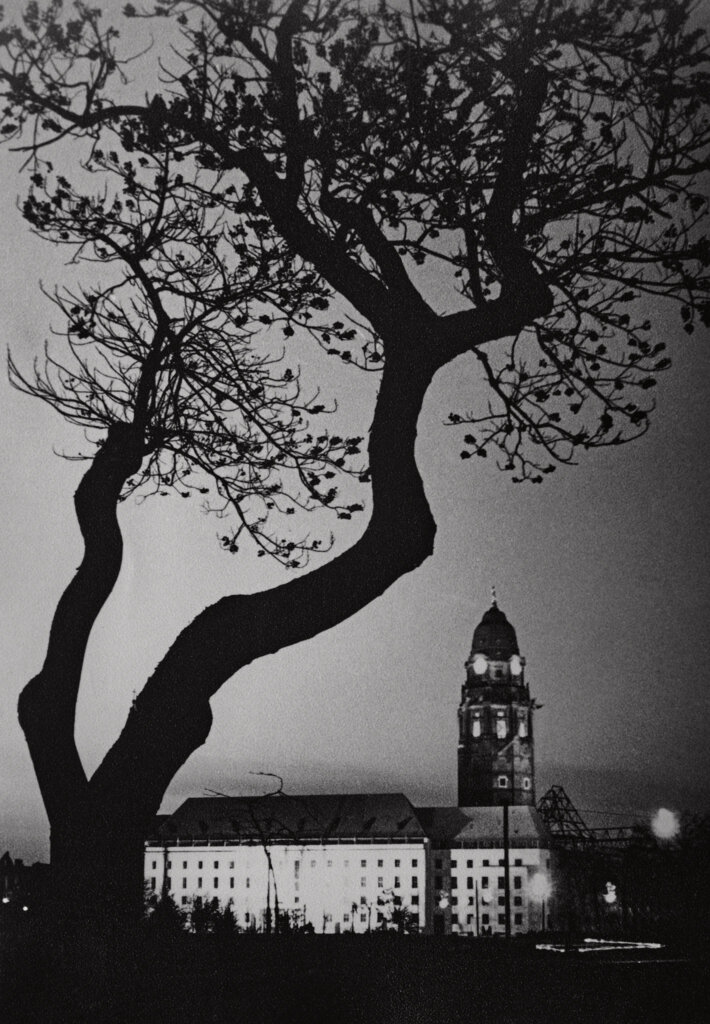

Für die Aufnahme aktueller Ereignisse blieb lange Zeit Filmmaterial die Grundlage. Im Umgang damit hatten wir schon Erfahrungen gesammelt und sahen darin unsere Chance. Gemeinsam fuhren Herrmann Zschoche und ich nach Berlin zum Fernsehzentrum in Adlershof. Mit unseren bescheidenen Kenntnissen der Filmgestaltung dachten wir: einfach mal hingehen und uns vorstellen. Wir zogen uns ein blaues FDJ-Hemd an: „Wir sind die Jugendfreunde vom FDJ-Filmkollektiv in Dresden. Hättet ihr etwas zu tun für uns?“- „Na, was habt ihr denn bisher gemacht?“ – „Wir haben einen Kinderfilm gedreht, etwas Filmtheorie studiert und für die Volkspolizei gefilmt, als der Fußball-Club Dynamo gegründet wurde. Fußballaufnahmen sind schon unsere Spezialität.“ Wir haben, wie der Sachse sagt, „rumgepranzt“: „Ja, DYNAMO haben wir gefilmt.“ „Wir könnten es mit euch versuchen, was wollt ihr denn machen?“- Wir hatten gleich einen Vorschlag: Einen Film über Schloss und Park Pillnitz. „Ja, das würde uns interessieren, wir brauchen solche Filme. Habt ihr denn eine Kamera?“ – „Ja, haben wir.“ Damit war die Voraussetzung gegeben. Wir bekamen dreitausend Meter unbelichtetes Material, sogenannten „Rohfilm“, das war sehr großzügig und reichlich: Auf 30 Meter Spulen in 100 kleinen schwarzen Blechbüchsen für die amerikanische Kamera „EYMO“. Zurück in Dresden, begonnen wir im Herbst 1953, unseren Film in Pillnitz zu drehen. Herrmann hatte das Drehbuch geschrieben. Der 21. September war der erste Drehtag. Jeden Tag fuhren wir mit dem Fahrrad, beladen mit der Ausrüstung, von Loschwitz nach Pillnitz. Für Fahraufnahmen mit der Kamera vorbei an den Säulen und Kapitellen des Schlosses liehen wir uns einen besonderen Kamerawagen vom DEFA-Studio in Gorbitz aus. Drei Wochen dauerten die Aufnahmen, dann folgten Entwicklung, Kopie und Schnitt. Die Musik für den Film komponierte Hans-Hendrik Wehding, ein bekannter Dresdner Komponist und musikalischer Leiter der Staatsoperette. Die Aufnahme fand im Tonstudio der DEFA in Gittersee statt. Der fertig geschnittene, 30 Minuten lange Film wurde als sogenannte Arbeitskopie vorgeführt. Wehding schaute auf die Leinwand. Wehding war so ein Profi, dass er direkt zum Film dirigierte. Nach der Vertonung erfolgte am 17. November 1953 die Abnahme in Berlin. „Man war zufrieden“, notierte ich in meinem Tagebuch. Ein Anfang voller Hoffnung, wir erhielten unser erstes Honorar! Meine Mutter freute sich: „Da wirst du wohl nicht in der Gosse enden, wenn du so geschäftstüchtig bist.“

Nie verspürte ich das Verlangen, als Kameramann Spielfilme zu drehen – auch später nicht. Beim Spielfilm ist alles vorgegeben, jeder Standpunkt der Kamera ist fixiert, jede Bewegung des Schauspielers ist festgelegt – im Drehbuch und vom Regisseur. Der Kameramann beim Spielfilm ist zwar sehr wichtig, aber er ist nur ein Glied in einer großen Kette. Beim Dokumentarfilm ist die genaue Beobachtung bestimmend, die schnelle Auffassung, ohne lange zu fragen: „Wie soll ich das jetzt filmen?“. Beobachten, reagieren, schnell das Motiv erfassen, das ist beim Dokfilm wichtig. Ich erhob nie den Anspruch, dass jede Bildeinstellung ganz große Kunst sein muss. Jedoch: Alles ist wichtig, auch das kleinste Detail.

Welch ein Glücksfall, dass wir hier in Dresden, trotz des Krieges und der Zerstörung, immer noch eine kulturelle Atmosphäre hatten, die unbewusst unbewusst geprägt hat. Dazu gehörte auch die landschaftliche Schönheit der Umgebung: die Sächsische Schweiz, das Erzgebirge, Meißen und Moritzburg. Im Schloss Pillnitz war aus den verbliebenen Bildern der Kunstsammlungen eine erste ständige Ausstellung zusammengestellt worden.

Dokumentarfilme zum DDR-Alltag

Unser erster Film über „Park und Schloss Pillnitz“ war erfolgreich gesendet worden. Frage der Redaktion an uns: „Gibt es neue Projekte?“ Wir hatten eine Idee und schlugen einen Film über das Spielzeugmuseum in Sonneberg vor. Der Vorschlag fand Interesse und wurde angenommen. Los ging es mit dem Zug und dem ganzen „Film-Gerassel“ – der Kamera, Stativ, ein paar Lampen. So fuhren wir am 8. Dezember 1953 nach Sonneberg. Die Stadt lag direkt an der innerdeutschen Grenze. Man konnte rüber in den Westen sehen. Die Sonneberger sagten: „Guckt mal, dort liegt Coburg.“ Später gehörte alles zur Sperrzone. Die reichte bis vor die Stadt Sonneberg. Wahrscheinlich wären wir dann ohne Genehmigung gar nicht mehr hingekommen. Man brauchte Verwandte oder einen anderen akzeptablen Grund, um dorthin fahren zu können.

Ein Hotel wäre für uns zu teuer gewesen, also fanden wir für die vierzehn Drehtage eine private Unterkunft. Der Film zeigt die Entwicklung des Spielzeugs: vom einfachen Holzspan, geschnitzten Puppen, Plüschtieren bis hin zum Stabilbaukasten und der elektrischen Eisenbahn. Auch dieser Film wurde abgenommen und gesendet. Damit endete die Zusammenarbeit mit Herrmann Zschoche, nicht aber unsere Freundschaft. Die Zukunft hielt unterschiedliche Wege für uns bereit, ich ging als Kameramann zum Dokumentarfilm, Herrmann wurde Spielfilmregisseur.

Mein Freund Herrmann Zschoche, Jahrgang 1934, bewarb sich an der neugegründeten Filmhochschule in Potsdam. Das Abitur war die Voraussetzung, um angenommen zu werden. Er studierte erfolgreich im Fach Regie und drehte im Laufe seines beruflichen Lebens dreiundzwanzig Spielfilme. Eine großartige Lebensleistung! Die Herstellung eines Spielfilms dauert einschließlich Drehbuchentwicklung etwa zwei Jahre. In der Hauptsache entstanden in seiner Regie Filme für junge Zuschauer, die noch heute gezeigt werden.

Hermann Zschoche erinnert sich

Herrmann Zschoche schrieb in seinem Buch „Sieben Sommersprossen und andere Erinnerungen“(Verlag Das Neue Berlin, 2002):

„Anfang der fünfziger Jahre treffen sich im Dresdner Kulturbund die Filmenthusiasten. Bevor wir unsere hochgenialen Ideen erproben, müssen wir erst einmal lernen, wie eine Filmkamera funktioniert. Zum Beispiel läuft bei erhöhter Bildfrequenz der Streifen in Zeitlupe, bei geringerer schneller ab, wie ein Stummfilm. Wir sind so bildgierig, dass wir uns ständig vom Sucher schubsen. Adlershof kauft den Film und bestellt einen weiteren. Diesmal über das Spielzeugmuseum Sonneberg. Mit einer Schmalfilmkamera bringen wir die reizenden Puppenköpfchen groß ins Bild. Das Fernsehen kann aber damals nur vom Normalfilmformat senden. Hirsch muss also eine Vergrößerungsmaschine basteln, die unter anderem aus einem alten Fahrradtretlager besteht. Mit der Lupe vorm Auge schreit er alle fünf Minuten: „Scheiße, das ist nicht scharf!“ Je nach der Dichte des Negativs habe ich das Kopierlicht zu regeln. So wird mir später das Fachchinesisch meiner Kameraleute nicht völlig fremd sein.

Eine andere Idee ist nicht so gut. Ein Film über den Untergang Dresdens in der Bombennacht. Unsere Transportmittel bestehen aus zwei Fahrrädern. In den Vorort-Antiquariaten kaufe ich alte Stadtansichten,kolorierte Kupferstiche für drei Mark das Stück. In Großaufnahme geht die Ansicht der Frauenkirche in Flammen auf, zwischen den wirklichen Trümmern fährt die Kamera auf Schienen. Eine brennende Fastnachtsmaske kommt ins Bild, ein toter Hund aus dem Tierasyl, der zu meinem Schrecken im Sack am Fahrradlenker eben noch ein bisschen gezappelt hat. Leider beschränken wir uns nicht nur auf symbolische Details. Der Drang zum Inszenieren bricht sich eine unheilvolle Bahn. Verwandte und Bekannte wirken zwar honorarfrei in den nachgestellten Schreckensszenen mit, und das Filmmaterial hat Hirsch kostenlos besorgt. Aber für die Uniformen, die Scheinwerfer, den Schienenwagen werden Leihgebühren fällig. Bezahlt werden müssen die Filmentwicklung und die Mustervorführung. Nach drei Tagen ist der künstlerische Höhenflug zu Ende. Wir sind pleite.“

Mehr von und über Ernst Hirsch

In der nächsten Woche setzten wir die Autobiografie fort, dann lesen Sie, wie Ernst Hirsch als Freiberufler in der DDR für die „Aktuelle Kamera“ unterwegs war.

Das vorangegangene Kapitel über die Lehrjahre und erste Arbeiten im Laienfilmstudio von Ernst Hirsch können Sie HIER nachlesen. Zum Start der Serie klicken Sie HIER.

In der Mediathek der SLUB sind viele Filme aus der Sammlung von Ernst Hirsch bereits digitalisiert.