In seiner längst vergriffenen Autobiografie „Ernst Hirsch – das Auge von Dresden“ beschreibt der Autor ausführlich seine Kindheit in Dresden. Dank der Erlaubnis zur Veröffentlichung seiner Biografie nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die 30er und 40er Jahre. Ernst Hirsch schreibt:

Ein kleiner Junge

Am 13. Juli 1936, einem Montag, ging mein Cousin, der neunjährige Rudolf Hirsch, genannt Bubi, von der Wohnung seiner Eltern auf der Fürstenstraße über den Stübelplatz, durch die Grunaer Straße, bog links ab in die Albrechtstraße, weiter bis zur Johann-Georgen-Allee. Er konnte den Weg genau, besuchte er doch oft seine Tante Else und den Bruder seines Vaters Onkel Ernst, die im Haus Nummer 29 wohnten.

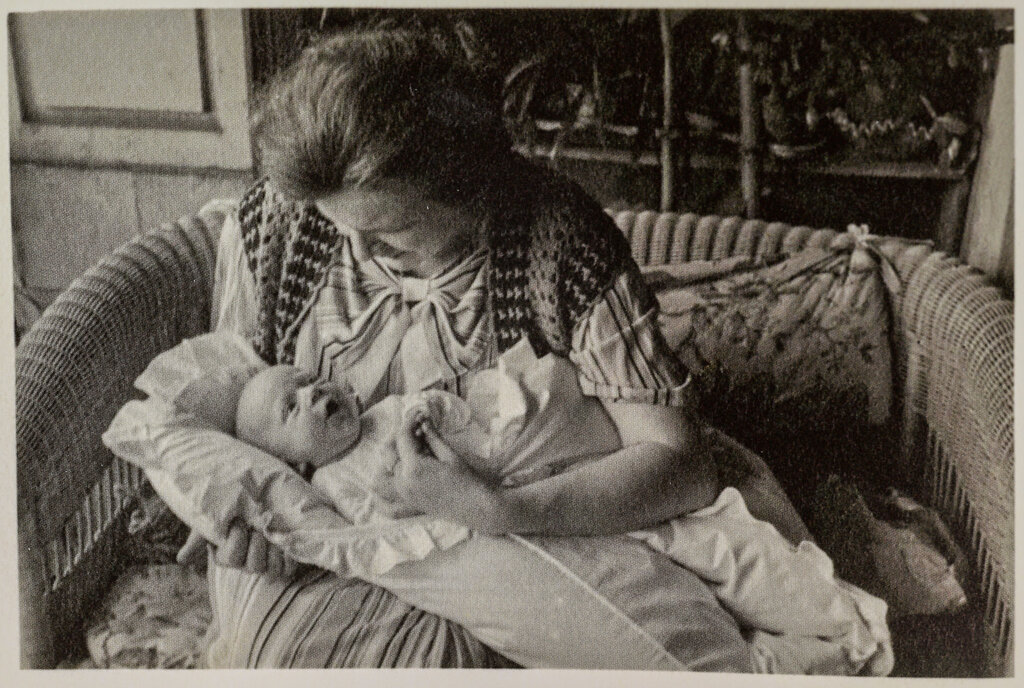

In der 3. Etage klingelte er bei Dr. Hirsch, aber nicht die Tante öffnete die Wohnungstür, sondern eine ihm unbekannte weiß gekleidete Frau: „Heute kannst Du Deine Tante Else nicht besuchen, sie ist krank!“ Ein kleiner Junge war auf die Welt gekommen, dem die Eltern, wie schon Tradition in der Familie Hirsch, den Namen Ernst gaben. Zur Unterscheidung vom Vater und Großvater, die auch Ernst hießen, ergänzte man den Namen des kleinen Ernst mit einem „i“ und nannte mich Ernsti. Zusätzlich ließen sie noch in der Geburtsurkunde die weiteren Vornamen Günther und Christian eintragen. An diesen Tag im Juli 1936 erinnerte sich ebenfalls noch Jahrzehnte später die Tochter des Hausbesitzers Dr. Ernst Max Helbig, man hatte im Haus gesagt: „Heute ist bei Dr. Hirsch ein Junge auf die Welt gekommen“. 1999 besuchten wir Frau Helbig in Kufstein, inzwischen eine alte Dame, die uns erzählte, was sie als junges Mädchen gehört hatte. 1936 war das Jahr der Olympiade in Berlin und meine Mutter erzählte, dass einige Tage nach meiner Geburt das olympische Feuer von Läufern durch Dresden weiter nach Berlin getragen wurde.

Meine Mutter war 35 Jahre alt, als ich auf die Welt kam. Die Eltern hatten 1927 geheiratet. Kennengelernt hatte sie sich Anfang der 1920er Jahre, als mein Vater noch in Leipzig Jura studiert hatte. In den schlechten Zeiten der Wirtschaftskrise und in den politischen Wirren der Weimarer Republik hatten sie noch mit Nachwuchs gewartet und erst 1935/36 erschien ihnen die Zeit dann wohl ruhiger und sicherer.

Meine Erinnerungen setzen mit drei bis vier Lebensjahren ein. Was war beeindruckt oder was merkte sich ein Kind in diesen frühen Jahren? Die schöne Wohnung der Eltern bestand aus drei Zimmern und der Küche. An den geräumigen Korridor grenzte der »Salon«, ein großes Zimmer mit einem schräg in der Ecke stehenden, bis zur Decke reichenden monumentalen Kachelofen, der allerdings nur zu Weihnachten geheizt wurde, weshalb der Salon auch das »Weihnachtszimmer« genannt wurde. Die Küche hatte einen Balkon zum Hof hin, gekocht wurde mit Gas oder auf einem aus der Bauzeit des Hauses 1889 stammten Küchenherd, eine sogenannte Maschine. Dann kam das Schlafzimmer der Eltern, in dem auch mein Kinderbett stand, daneben das Badezimmer, damals noch mit Kohlebadeofen.

Aus dem Wohnzimmer, gleichzeitig Arbeitszimmer und Rauchsalon meines Vaters, trat man durch den Wintergarten auf den nach Süden gelegenen Balkon. Gegenüber standen keine Häuser, auf der anderen Straßenseite begann der Blüher-Park, der sich bis zur Bürgerwiese hinzog. Über die Wipfel der Allee-Bäume ging der Blick zum nahegelegenen Hygiene-Museum und weiter bis zu den Höhen des Erzgebirges. Die Babisnauer Pappel, ein einzeln stehender großer Baum am nicht zu fernen Horizont war mein erstes bewusst empfundenes Landschaftsbild, das sich eingeprägt hat.

Liebevoll betreut von den Eltern und der Großmutter wuchs ich in einer intakten harmonischen Familie als Einzelkind auf. Ich muss ein lebhaftes Kind gewesen sein, unbändig, wie meine Mutter sagte. Kam das daher, weil sie mich so lange gestillt hat? Oder von den Haferflocken, die ich später jeden Morgen von einem Warmhalteteller aß? Er hatte einen doppelten Boden für heißes Wasser. Manchmal drehe ich den Schraubverschluss ab und pustete in in die Öffnung. Durch kleinen Ritzen am Rand floss etwas Wasser heraus und verdünnte die dicken Haferflocken, mit den vielen sogenannten Spelzen dekoriete ich den Tellerrand.

Wenn die Großmutter mit mir spazierte, legte man dem unbändigen Kind Zügel an, damit ich nicht wegrennen konnte. Sicher gab es auch Kinderstreiche, aber keine Bestrafungen oder Schläge. Nur ab und zu die Drohung: „Wenn Du nicht folgst, schaffen wir dich in den Marienhof!“ Das war eine Erziehungsanstalt im Dresdner Norden, wovon ich keine Ahnung hatte, mir aber vorstellte, dort vielleicht eingesperrt zu werden – für kurze Zeit wurde ich dann »artiger«.

Meine ganze Freude in diesem Alter war ein kleines gelbes Tretauto, mit dem ich hin und wieder in Begleitung meiner Mutter zum Landgericht auf die Pillnitzer Straße fuhr, wo wir meinen Vater nach dem Dienst abholten.

Auf der Rückfahrt nutzte ich die Rampe für die Vorfahrt der Kutschen am Künstlerhaus, dem Clubhaus der Dresdner Kunstgenossenschaft an der Ecke Grunaer Straße/Albrechtstraße, um dort wenige Meter hinunter zu rollen, ohne treten zu müssen.

Nach und nach erkundete ich die Umgebung. Die Straße, in der wir wohnten, die Johann-Georgen-Allee (seit 1947 Lingnerallee), war 1889 angelegt und aus der Innenstadt zum Großen Garten geführt. Es war eine breite, baumbepflanzte Allee mit einem Mittelstreifen, auf dem die Kutschen und Reiter aus der Stadt zum Großen Garten gelangten. In meiner Kinderzeit gab es keine Kutschen und Reiter mehr, aber auch sonst sehr wenig Verkehr. Die Straßenbahnlinie 12, die früher dort fuhr, war schon lange eingestellt. Ich konnte gefahrlos die Allee überqueren, gegenüber begann ein Park, in dem 1932 das Deutsche Hygiene-Museum erbaut worden war. Unter den großen, alten Bäumen, die noch heute dort stehen, sammelte ich Eicheln und Kastanien.

Fast täglich unternahm mein Vater mit mir Spaziergänge. Ich freute mich darauf und warte ungeduldig, bis er nach dem Dienst seine Ruhepause beendet hatte. Der angrenzende Blüher-Park war nach dem Dresdner Oberbürgermeister Bernhard Blüher benannt worden. Im einstigen Garten des Palais der sächsischen Prinzen, Sekundogenitur genannt, standen zahlreiche antike Marmorfiguren auf hohen Sockeln. Mein Vater nannte mir ihre Namen: Mars und Venus, Merkur und Minerva. Namen, die mir noch nichts sagten. „Aber warum sind sie so sparsam angezogen?“, fragte ich. Viel mehr interessierte mich die geheimnisvolle künstliche Ruine im Park. Säulenreste standen in einem Teich, in den das Wasser aus dem Kaitzbach über eine mit Moos und Schlingpflanzen bewachsene Grotte tropfte.

Im Großen Garten gab es noch viel mehr zu sehen, da dampfte die Parkeisenbahn seit der Reichsgartenschau von 1936 auf schmaler Spur vorüber. Der Mosaikbrunnen, aus farbigen Keramiksteinen gestaltet, war und ist bis heute ein beliebtes Ziel der Spaziergänger. Über den Carolasee zu Rudern war eine besondere Attraktion. Das Palais im Großen Garten hätte mich wohl im Alter von sieben oder acht Jahren noch nicht besonders beeindruckt. Aber mein Vater zeigte mir an der Außentreppe, die zum Saal hinaufführte, eine kleine Birke, die aus einer Mauerritze ohne Erde oder Feuchtigkeit hervorwuchs. Wenn ich heute bei einem Besuch des Palais an dieser Stelle vorbeigehe, sehe ich noch die kleine Birke im Geist vor mir. Im Zoo, den wir durch einen Nebeneingang vom Großen Garten her betreten konnten, war ich sehr oft. Ich erinnere mich besonders an das lustige Treiben der Rhesusaffen, an die Fütterung der Elefanten oder den Flug der Adler in der großen Voliere. Ganz in der Nähe unserer Wohnung lag das Georg-Arnhold-Bad, nach 1933 umbenannt in Güntz-Wiesen-Bad, weil der Stifter der Anlage ein Jude war. Schwimmen lernte ich dort nicht, aber das Planschbecken und die großen Liegewiesen waren Tummelplätze für uns Kinder.

Öfter gingen wir auch in die Innenstadt. Im sehr kalten Winter 1940/41 war auf dem Altmarkt eine Atraktion zu bewundern, eine Kutsche mit Postillon und Fahrgästen aus Eis geformt. Auf markierten Wegen konnte man zu Fuß über die zugefrorene Elbe gehen.

Auf der Wilsdruffer Straße gab es Wiener Würstchen auf Fleischmarken. Der Fleischer, bei dem meine Mutter hauptsächlich einkaufte, hatte sein Geschäft auf der Großen Frohngasse, später in Marktgasse umbenannt, an der Ecke zur Weißen Gasse und hieß Herr Zscheile. Im Automatenrestaurant im Erdgeschoss des Palasthotels Weber sprudelte grüne Limonade ins Glas, nachdem man einen Groschen in den Schlitz gesteckt hatte. Wie auf einem Karussell drehten sich in einer Glasvitrine belegte Brötchen und andere Speisen zur Auswahl verlockend im Kreis. Waffeleis für zehn Pfennig bestand in der Kriegszeit mehr aus Wasser als aus Milch.

Der Friseur, der meine Kinderhaare kürzte, war ein Schulfreund meines Vaters. Er hieß Herbert Nielitz und sein Geschäft, welches er von seinem Vater übernommen hatte, befand sich auf der Großen Brüdergasse Nummer 9. Dorthin gingen wir zu Fuß über den Neumarkt, durch die Frauenstraße und die Rosmaringasse zur Großen Brüdergasse. Die Straßennamen sagten mir damals nichts, aber an die schmalen Gassen und die hohen Fassaden erinnere ich mich und ganz genau an den Erker eines Hauses an der Ecke der Rosmaringasse zur Schössergasse. In diesem Erker mit einer großen Scheibe im ersten Stock standen junge Frauen mit Pelzmänteln bekleidet. Erst hielt ich sie für richtige Menschen, da sie sich aber nicht bewegten, fragte ich meine Mutter und sie erklärte mir, es seien Schaufensterpuppen. Direkt gegenüber der Sophienkirche befand sich das Friseurgeschäft Nielitz. Die Kunden warteten, lasen Zeitung. Der Meister und die Mitarbeiter seiften ein, rasierten, wuschen und schnitten die Haare. Der für dieses Handwerk typische Geruch nach Rasierwasser und Seife lag in der Luft, feuchte Handtücher waren zum Trocknen aufgehängt. Dann kam ich in die Reihe. Die Sitzfläche des Friseurstuhls mit großer Nackenstütze, sonst nach jedem Kunden schwungvoll umgedreht, war für Kinder zu niedrig. Zur richtigen Sitzhöhe für den „kleinen Kunden“ legte der Meister ein Brett über die Armlehnen und ich wurde hochgehoben und darauf gesetzt. Nun begann die Prozedur – an sich ja harmlos, aber eine ganz besondere Schere mit vielen Zinken peinigte mich jedes Mal, ich bat fast weinend: »Nicht mit der zinkigen Schere schneiden«. Die abgeschnittenen blonden Kinderhaare bewahrte meine Mutter auf. Friseur Nielitz war ausgebombt und bezog nach 1945 ein Geschäft am Körnerplatz in Loschwitz, dort war ich später als jugendlicher wieder Kunde.

Die Museen und Galerien waren im Krieg geschlossen, nur im Johanneum, dem heutigen Verkehrsmuseum, standen im damaligen Historischen Museum noch das große türkische Zelt und einige Rüstungen und Harnische. Draußen im Stallhof, an der mit Efeu bewachsenen Wand zum Kanzleihaus, schaute ein Pferdekopf aus Stein in großer Höhe heraus. „So hoch ist das Pferd bei einem Turnier gesprungen“, sagte mein Vater. Ob ich es für die Wahrheit hielt? Ich merkte es mir aber bis heute. Jedes Mal, wenn ich durch den Stallhof gehe, denke ich an die Worte meines Vaters.

In der großen Markthalle am Antonsplatz nahm mich meine Mutter mit, wenn sie dort Gemüse einkaufte. Oder sie ging zu einer Marktfrau, die ganz in unserer Nähe mit ihrem zweirädrigen Karren in einer Hauseinfahrt auf der Zinzendorfstraße stand. Die Geschäftsleute kannten ihre Kundschaft, ob nun im Fischgeschäft Ahnert auf der Grunaer Straße oder dem Milchgeschäft von Pfunds Molkerei, wo die Milch aus großen Behältern, getrennt in Magermilch oder Vollmilch, mit einem Litermaß in meinen mitgebrachten Milchkrug geschöpft wurde. Kuchenränder, die Tüte für 10 Pfennig, aus der Bäckerei auf der Zinzendorfstraße schmeckten besonders gut. Der Semmeljunge von der Bäckerei und Konditorei Max Rose auf der Landhausstraße hatte am frühen Morgen einen weiten Weg bis zur Johann-Georgen-Allee zurückzulegen, ehe er die frischen Brötchen in einen Beutel stecken konnte, der außen an der Wohnungstür hing.

Auf dem Weg nach der Neustadt gab es allerhand zu sehen. Auf der rechten Seite der Zirkusstraße gingen wir vorbei an der Fassade des Residenztheaters, das seit 1934 wegen Baufälligkeit geschlossen war. Mein Vater wies auf die blinden Scheiben der Schaukästen hin, in denen einst die Programmankündigungen hingen, und sagte: »Hier steht im Hof ein großes Theater, da tanzen jetzt die Mäuse«. Und im Kopf des Kindes ging das Kino los. Die Nagetiere flogen im Dreivierteltakt übers Parkett.

Wir gingen auf dem Fußweg unter dem überhängenden Glasdach hindurch, was sonst die Theaterbesucher vor Regen schützte. Die Grunaer Straße kreuzend erreichten wir die Neue Gasse, kurz vor der Pillnitzer Straße sagte mein Vater: „Komm, wir gehen auf die rechte Straßenseite, hier auf der linken Seite ist es gefährlich, da kommen Betrunkene auf die Straße gewankt“. Dort befand sich der Eingang zur Centralherberge für Obdachlose, genannt der „Centner“«“. Der Vater meinte, hier würden die Menschen in Seilen schlafen. Der Sohn hörte zu und sah schaukelnde Männer unter der Decke eines Raumes, der ein Schiff sein musste. Wo sonst übernachtet jemand in Seilen? In einer Papierwarenhandlung kauften wir vor Weihnachten schmale farbige Papierstreifen, aus denen ich Sterne bastelte. In dem Geschäft entfaltete sich vor meinen Kinderaugen ein farbiges Paradies von Buntstiften, Bilderbüchern, Postkarten, Ausschneidebögen in Regalen und auf Verkaufstischen und ein ganz typischer Geruch nach Papier und Farben erfüllte den Laden. Noch heute könnte ich diesen »Duft« erschnuppern.

Am Schlageterplatz, dem heutigen Rathenauplatz, begann die Carolabrücke. Vorüber an den gewaltigen steinernen schwarzen Brückenpferden, die wilde und die zahme Elbe darstellend, kamen wir auf der linken Seite an eine Meteorologische Station, in der Temperatur, Luftdruck und der Wasserstand der Elbe abzulesen waren. Auf der Neustädter Seite sah man den Kuppelbau des Zirkus Sarrasani. Mehrmals besuchte ich dort Vorstellungen. Besonders beeindruckte mich der Künstler Ernst Leinert, der mit einem Schlitten auf Schienen aus der Kuppel gerast kam und ein »Todessalto« drehte, wie es im Programmheft hieß.

Ganz in der Nähe vom Zirkus Sarrasani, auf einer Straße, die der Niedergraben hieß, wohnten Freunde meiner Eltern, Friedrich Trautvetter, Inhaber einer großen Uniformschneiderei, mit seiner Frau. Auf einer langen Tafel saßen die Schneider mit gekreuzten Beinen im Schneidersitz. Der Patenonkel war von gewaltiger Statur, er wurde Tiete genannt und trug das Metermaẞ um den Hals, mit dem er die Maße der Beamten abnahm, die hatten ihre Säbel und vielleicht auch Pistolen vorher an die Garderobe gehängt.

Ja, das hat mich alles beeindruckt. Manchmal gingen wir auch zu Geburtstagsfeiern dorthin und mit den gleichaltrigen Söhnen Jonny und Putti spielte ich, während meine Eltern und die Gastgeber Kaffee tranken. Auf gemeinsamen Ausflügen wurde auch gefilmt und fotografiert.

Mein Vater hatte noch drei Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester. Alle wohnten in Dresden. Man kam oft an Geburtstagen oder zu anderen Festen zusammen. Der Freundeskreis der Eltern traf sich einmal in der Woche im Ratskeller des »Neuen Rathauses«, wo sie ein Abteil gemietet hatten.

In die berühmte »Bärenschänke« in der Webergasse wurde ich auch mitgenommen. Zahlreiche Gasträume liegen hintereinander, ehe man zum Ausgang auf der Zahnsgasse kam. In Erinnerung blieben mir viel Tabaksqualm und laute Stimmen, aber auch sehr gutes Essen.

In einem der beiden Torhäuser des ehemaligen Palais der »Sekundogenitur«, die an der Johann-Georgen-Allee standen, war eine Kinderbewahranstalt eingerichtet. Meine Mutter meldete mich an und brachte mich dorthin. Es hat mir wohl nicht gefallen, denn nach wenigen Stunden lief ich davon und war wieder zu Hause. Nie wieder ging ich in einen Kindergarten. Spielkameraden hatte ich jedoch nicht, in unserem Haus wohnten keine Kinder.

Bis zum Angriff auf Dresden waren mir neun Jahre einer unbeschwerten, aber prägenden Kindheit beschieden.

In der nächsten Woche setzten wir die Autobiografie fort, dann erfahren Sie mehr über die Schulzeit von Ernst Hirsch.

Das vorangegangene Kapitel über die Eltern von Ernst Hirsch können Sie HIER nachlesen. Zum Start der Serie klicken Sie HIER.

In der Mediathek der SLUB sind viele Filme aus der Sammlung von Ernst Hirsch bereits digitalisiert.