Der Bombardierung von Dresden 1945 folgt eine schwere Nachkriegszeit. In diesen Jahren verliert der Dresdner Kameramann und Filmemacher Ernst Hirsch seinen Vater. In seiner längst vergriffenen Autobiografie „Erst Hirsch – Das Auge von Dresden“ erinnert er sich an diese schicksalsschweren Jahre. Lesen Sie den siebenten Teil unseres exklusiven Nachdruckes.

Nachkriegszeit Mai 1945 – September 1950

Nach dem Einmarsch der Russen im Mai 1945 kehrten meine Eltern mit mir aus Maxen zurück nach Dresden. Dort wohnten wir zusammen mit der Großmutter in ihrer kleinen Dachgeschosswohnung auf der Danziger Straße 15. Diese wurde umbenannt und heißt heute Neugersdorfer Straße. Früher unter dem Namen Grenzweg bekannt, trennte die schmale und steile Straße einst die Gemarkung der Dörfer Loschwitz und Bühlau; sie führt von der Bautzner Landstraße hinunter zur Grundstraße.

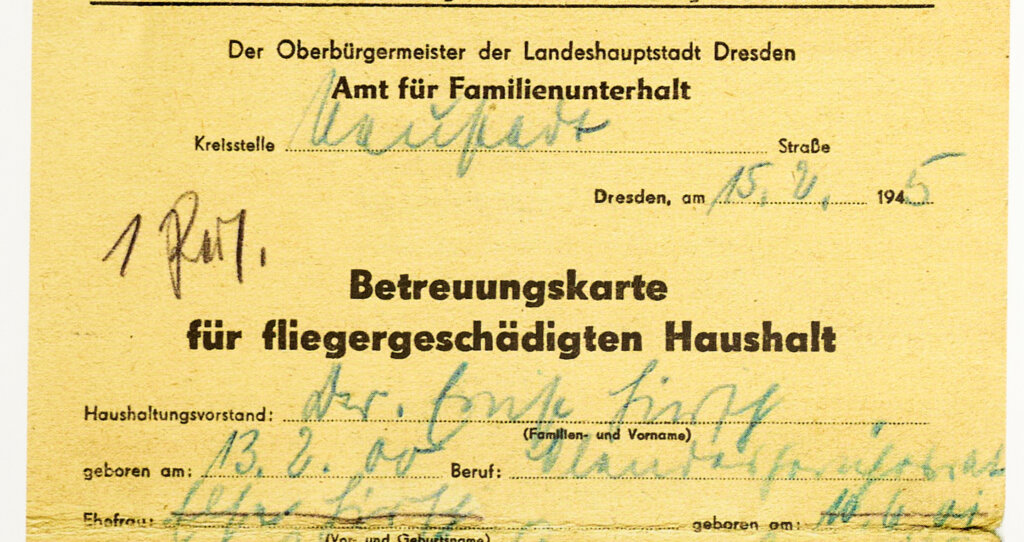

Der Schmerz der Eltern über den Verlust der Wohnung und allen Eigentums, aller Möbel, Wäsche und Kleidung war sicher heftig. Aber wir hatten überlebt, ein Dach über dem Kopf und lebten mit der Großmutter zusammen. Die allgemeine Not war groß, die Lebensmittelversorgung eingeschränkt, man half sich untereinander, so gut es eben möglich war. Die städtischen Behörden richteten für kriegsgeschädigte Haushalte im nahen Parkhotel eine Ausgabestelle für Kleidung und Hausrat ein, mein Vater erhielt einen gebrauchten Anzug, einen Mantel, meine Mutter ein Kleid und ich einige Kindersachen.

Bald begann die Schule wieder, für mich in der nahegelegenen 59. Volksschule auf dem Weißen Hirsch. In den Schulferien, während der heißen Sommermonate 1945, ging ich fast täglich ins Schwimmbad an der Bachmannstraße in Bühlau, dort lernte ich schwimmen. Das Bad lag in einem idyllischen Talgrund nahe der Grundstraße und war aus einem früheren Mühlteich in den 1930er Jahren zur damals modernsten Sportstätte umgewandelt worden. In die nahe Dresdner Heide gingen wir nicht zum Wandern, sondern sammelten trockene Äste und Tannzapfen, wofür man einen Leseholzschein brauchte, den der Förster für 50 Pfenning ausstellte. Viel war nicht zu finden, der Wald sah wie gekehrt aus, denn Heizmaterial war knapp. An der Schwestern-Quelle im Stechgrund holten wir frisches Quellwasser. Freunde der Eltern überließen uns ein Stück Garten in ihrem Grundstück, wo wir Gemüse und Blumen anbauten. Der Großvater pflanzte einen Kirschbaum, der noch heute Früchte trägt.

In der neuen Umgebung fand ich bald Spielgefährten meines Alters. Mit den Kindern des Malermeisters Erich Bräunig im Nachbarhaus, Frank und Ute, später kam noch Gunter hinzu, freundete ich mich an und habe bis heute Kontakt mit ihnen.

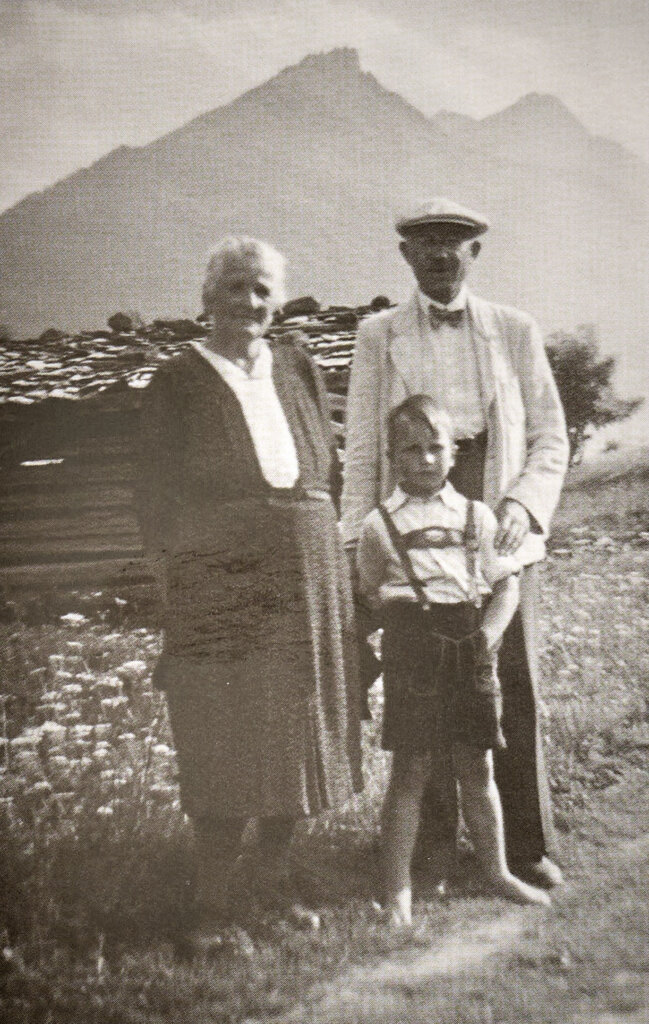

Am 18. Oktober 1945 verstarb meine Großmutter Emma Martin, die mich seit frühen Kindertagen liebevoll betreut hatte. Großmutter war eng mit unserer Familie verbunden. Sie fuhren mit uns in den Ferien nach Tirol, war oft bei uns zu Hause. Für mich war sie eine liebe Omi und ich war sehr traurig, als sie nicht mehr bei uns war. Ihr Grab auf dem Waldfriedhof Weißer Hirsch ist bis heute erhalten.

Die Eltern holten die geretteten Möbel aus Eschdorf auf die Danziger Straße in die nun leere Wohnung der Großmutter, die wir weiter bewohnen konnten. Weihnachten 1945 war das letzte Weihnachtsfest, welches ich zusammen mit meinen Eltern in dieser Notzeit unter bescheidensten Verhältnissen beging. Gab es überhaupt Geschenke in dieser schweren Zeit? Ja, mein Vater schenkte meiner Mutter ein gerahmtes Foto mit einem Motiv aus den Tiroler Alpen zur Erinnerung an gemeinsame Ferientage. Sie hat es wohl später noch oft betrachtet und auf der von meinem Vater beschrifteten Rückseite des Bildes sind Spuren ihrer Tränen zu sehen.

Im beginnenden Jahr 1946 ging meine Mutter häufig zum Bauern Paul Gierth nach Eschdorf, um in der Wirtschaft zu helfen. Anstelle einer Bezahlung erhielt sie Brot, Milch, Quark oder Kartoffeln. Wir litten dadurch im Gegensatz zu vielen Städtern keinen Hunger. Hungrige kamen in Scharen in die umliegenden Dörfer und bettelten um eine Kartoffel oder ein kleines Stück Brot. An den Feldrändern warteten sie, bis der Bauer das Feld zum „Stoppeln“ freigab, um im Boden noch verbliebene Erntereste zu finden.

Vorerst konnte mein Vater auch unter den nunmehr veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen seine Arbeitsstelle als Jurist behalten. Das Gerichtsgebäude auf der Pillnitzer Straße war zerstört und die Justizbehörden unterdessen im ehemaligen Militärgericht in der Dresdner Albertstadt auf der Fabricestraße untergebracht. Am 20. Oktober 1945 erhielt er dann die Mitteilung, dass seine Tätigkeit auf Befehl der sowjetischen Verwaltung beendet sei. Nun folgte neben allen anderen Verlusten auch noch die Arbeitslosigkeit. Er fand jedoch im Landeskirchenamt der evangelischen Kirche eine freiberufliche Anstellung und wurde dort mit der Prüfung und Bearbeitung von Rechtsfragen vertraut. Schon seit 1930 hatte mein Vater dem Ortskirchenausschuss der Frauenkirche angehört. Als die Gestapo gegen den damaligen Superintendenten Hugo Hahn wegen dessen Eintreten für die Bekennende Kirche ein Verfahren eröffnete, konnte ihm mein Vater helfen.

In einem Brief vom 7. September 1945, der erhalten blieb, schrieb der bekannte Rechtsanwalt Dr. Erhard Finster aus Radebeul an die Landesverwaltung Sachsen:

„Ich kenne Dr. Hirsch seit mehr als 25 Jahren, wir gingen seit 1919 in die selbe Klasse des Wettiner Gymnasiums und hatten auch später immer wieder berufliche Kontakte. Da mir bekannt war, dass Dr. Hirsch dem Ortskirchenausschuß der Frauenkirche angehört hatte, dessen Vorsitzender Superintendent Hahn war, hatte ich Veranlassung auch mit Dr. Hirsch über den Fall Hahn zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit konnte ich feststellen, dass er mit tiefer Verbitterung und Ablehnung der immer kirchenfeindlicheren Haltung der NSDAP gegenüber stand. Er ließ sich mir gegenüber offen darüber aus, dass er den tiefen Grund dafür in der bei der Partei unerwünschten Duldsamkeit der Kirche allen Rassen gegenüber erblickte. Entsprechend des von ihm vertretenen Grundsatzes der Religionsfreiheit widersetzte sich Dr. Hirsch allen an ihm ergangenen Aufforderungen der Partei zum Kirchenaustritt und arbeitete weiter im Ortskirchenausschuß der Frauenkirche und mit Superintendent Hahn zusammen.“ Soweit das Zitat aus dem Brief von Rechtsanwalt Finster. Hugo Hahn wurde nach 1945 der erste Landesbischof der evangelischen Kirche in Sachsen.

In der Zeit seiner Arbeitslosigkeit 1945 hat mein Vater auf Wunsch der Behörden auch seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Im zweiten Teil dieses Berichts schildert er seine Mitgliedschaft in der NSDAP:

„Ich bin weder Soldat noch Angehöriger einer Gliederung der NSDAP gewesen. In politischer Hinsicht bemerke ich dabei im einzelnen noch: Bis 1933 war ich selbst politisch unorganisiert. Ich habe aber damals meinen Vater, der der Bauarbeitergewerkschaft, und meinen Onkel, Hermann Krämer, der der SPD angehörte, bei ihren dort ausgeübten Funktionen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Darauf beruhte auch die Förderung, die mir von der seinerzeitigen sächsischen Arbeiterregierung zuteil geworden ist. Als dann 1933 die Parole erlassen wurde, dass sich jeder seiner Berufsorganisation anschließen habe, meldete ich mich bei dem damals für Richter zuständigen Rechtswahrerbunde. Ich erhielt jedoch von dort die schriftliche Mitteilung, dass Voraussetzung für die Aufnahme die Mitgliedschaft in der Partei sei. Dieses Schreiben, das leider bei dem Fliegerangriff auf Dresden mit verbrannt ist, aber von meiner Frau bezeugt werden kann, bildete die rein äußerliche Veranlassung zu meinem Parteieintritt unter dem 1.5.1933. Ich betrachtete dies nur als Formalakt und habe mich auch bis 1938 in keiner Weise in der Partei oder ihren Nebenorganisationen engagiert. Dann drängte man unter Hinweis auf meine Beamtenstellung immer mehr auf mich ein, wenigstens als Helfer des Blockleiters einige „Kleinigkeiten“ in meinem Wohnhause zu übernehmen. Dabei handelte es sich um das Austragen von Zetteln, den Verkauf von Kino-, Eintrittskarten an Minderbemittelte, die Überbringung von Schulungsbriefen und dgl. Diese „Laufjungentätigkeit“ – anders kann ich sie nicht bezeichnen – führte schließlich im Laufe der Zeit dazu, dass ich bei Behinderungen, insbesondere nach dem Kriegsausbruch, vertretungsweise einspringen musste. Auch dabei handelte es sich um eine durchaus untergeordnete Stellung, überdies wiederholt unterbrochene Tätigkeit ohne jede eigene politische Initiative und Entschließung (darunter auch die Verteilung der Lebensmittelkarten), und ich habe mich dabei weder als politischer Willensträger gefühlt noch bin ich als solcher aufgetreten. Eine Uniform habe ich niemals besessen oder getragen. In Nürnberg oder Augustusburg bin ich nie gewesen. Niemals habe ich auch nur die geringste politische Denunziation verübt. Keinen Menschen habe ich in seiner politischen Meinungsfreiheit behindert (nicht einmal meine Frau gehörte irgendwelchen politischen Organisationen an). Im Gegenteil: Ich habe mir nicht nur meine eigene politische Meinung im Denken und Handeln bewahrt, sondern bin auch jederzeit und jedermann gegenüber einem offenen Worte zugängig gewesen und habe nach wie vor mit meinen Bekannten aus SPD-Kreisen und jüdischen Bekannten meiner Frau verkehrt, denen wir mit zur Auswanderung verholfen haben, da meine Frau Verwandte im Auslande hat.“

Soweit mein Vater. In diesem Zusammenhang erinnerte ich mich, dass in unserem Haus auf der Johann-Georgen-Allee in der Etage unter uns der“Dompfarrer“ Arthur Schuknecht von der Frauenkirche wohnte, der zu den sogenannten Deutschen Christen, die der Nazi-Ideologie huldigten, gehörte. Mit allen Hausbewohnern hatte ich als Kind freundlichen Umgang und grüßte sie, Herrn Schuknecht sah ich jedoch niemals und später verstand ich, weshalb meine Eltern keinen Kontakt zu ihm pflegten.

Die Bombennacht 1945 hatten wir zum Glück gemeinsam überlebt, da traf unsere Familie im April 1946 ein Ereignis, welches sich wie ein dunkler Schatten über meine fernere Kindheit und mein weiteres Leben legte.

Mitten in der Nacht, es war gegen drei Uhr, klopfte es heftig an unsere Wohnungstür. Mein Vater war mit mir allein zu Hause, die Mutter arbeitete die Woche über beim Bauern in Eschdorf. Mein Vater kleidete sich an, öffnete die Tür. Vier oder fünf bewaffnete Russen, sicher Angehörige der Geheimpolizei, kamen herein. Ich wurde aus dem Bett geholt und musste mit ansehen, wie sie alles durchwühlten. Sie rissen die Schränke auf, schütteten den Inhalt der Schubladen auf den Boden und verwüsteten die ganze Wohnung.

Ich zitterte vor Angst, dass sie uns erschießen. Dann nahm sie meinen Vater mit. Er verabschiedete sich von mir an der Wohntür, ein Augenblick, den ich nie vergesse. Es sollte ein Abschied für immer sein. Dann sah ich aus dem Fenster auf die schmale dunkle Straße, auf der ein Auto wartete, sie stiegen ein und fuhren ab.

Am nächsten Morgen ging ich mit einer Frau aus dem Haus zu Fuß nach Eschdorf, um meiner Mutter die Nachricht von der Verhaftung zu überbringen. Anfangs hatten wir noch die Hoffnung, der Vater sei nur zu einem Verhör abgeholt worden, irgendwer hatte ihn wohl denunziert. Dann kam eine Aufforderung der Russen, meine Mutter solle in einem Koffer Kleidung und Wäsche zum Münchner Platz bringen. Dort befand sich das Gefängnis, in welchem die Gefangenen nächtelange Verhöre erleiden mussten. Sie konnten sich nicht verteidigen, waren der Willkür und den Folterungen der Vernehmungsoffiziere ausgesetzt.

Zu dieser Zeit gab es nur Gerüchte über diese Methoden, niemand erfuhr etwas. Hatte jemand das Glück, entlassen zu werden, musste er völliges Stillschweigen bewahren. Die meisten Haftungen hatte es schon 1945 gegeben. Mein Vater war sich keiner Schuld bewusst, hatte er als Richter doch nur Zivilprozesse geführt. Frühere Amtskollegen vom Gericht, die unterdessen in die Westzonen gegangen waren, schrieben ihm, er solle doch zu ihnen kommen. Wäre er doch nur gegangen, die Grenzen waren ja noch offen. Aber er wollte seine Familie, seinen alten Vater und seine Geschwister nicht verlassen.

Wir mussten die Ungewissheit ertragen, kommt der Vater wieder, wo ist er hingebracht worden, lebt er überhaupt noch? Er war erst 46 Jahre alt, herzleidend und hatte Diabetes. Ich war 10 Jahre alt und meine Mutter nun allein mit mir. Mit dem wenigen Geld, das sie vom Bauern erhielt, musste sie uns durchbringen. Alle Ersparnisse waren entwertet und in den erhalten gebliebenen Sparbüchern lese ich „Uraltguthaben“, welches nie ausgezahlt wurde. Aber es ging uns ja nicht allein so, viele Männer waren noch in Kriegsgefangenschaft oder gefallen. Auf den Frauen und Müttern lag die größte Last in dieser Nachkriegszeit. Meine Mutter lebte ständig in der Hoffnung, dass mein Vater eines Tages zurückkommt. Einige wenige Inhaftierte kamen zurück, mein Vater war nicht dabei. Nach 1955 meldete sich ein Herr Fischer aus Schönfeld bei Dresden und überbrachte die Nachricht, er sei zusammen mit meinem Vater im Lager Mühlberg inhaftiert gewesen, dort sei mein Vater verstorben. Dieses Lager, vorher für Kriegsgefangene bestimmt, befand sich etwa 4 km nordöstlich der Stadt Mühlberg/Elbe in einem abgelegenen Waldgebiet. Nach 1945 nutzten es die Russen als Internierungslager, in dem sie über 21.000 Männer und auch Frauen einsperrten. Durchschnittlich war das Lager mit 12.000 Menschen belegt, dessen letzte Insassen 1948 nach Russland verbracht wurden.

Jahre nach der Verhaftung meines Vaters durch die Russen schrieb meine Mutter vom Weißen Hirsch in einem Brief vom 6. September 1960 an mich:

„Mein lieber Junge! […] Du kannst es noch nicht verstehen, was es für mich bedeutet hat, als mir das Liebste genommen wurde – Dir der gute, liebe Vater und mir der treueste, teure Gatte. Alles, ja alles ist in mir damals zusammengestürzt. Auf einmal standen wir allein, wir Zwei. Ich dachte immer, das Rad der Welt müßte stehen bleiben, aber es drehte sich unerbittlich weiter. Keiner kümmerte sich um uns, alle hatten uns verlassen, wie eine Geächtete kam ich mir damals vor. Mittellos, alles Geld dahin, oft dachte ich, dass ich es nicht mehr schaffen könnte. Aber Du warst ja noch da, ein lebendes Vermögen Deines Vaters mit seinen ganzen Eigenschaften. Mit seinem wunderbaren großen Geist, seiner Liebe und Klugheit, die ja auch so fest in Dir verankert sind, wie ich es immer und immer wieder an Dir erlebe.

Und für Dich musste ich ja weiterleben, musste den Kampf ums Weiterleben allein und fest in beide Händen nehmen. Glaube mir, mein lieber Junge, es ist mir oft nicht leicht gefallen, die schwere und harte Bauernarbeit bei Wind und Wetter auf dem Feld und im Stall. Und doch habe ich es mit Gottes Hilfe gemeistert, wie oft habe ich verzweifelt in meiner engen Kammer in Eschdorf Nachts geweint. Dich allein zu Hause wissend, fremden Menschen überlassen, Dich, den wir sonst behütet haben wie unseren Augapfel, nie allein gelassen, immer in treuester Obhut, ob es meine liebe Mutter war, die Dich umsorgte oder wir beide, Dein lieber Vater und ich. Bis zu dem Tag an dem wir unsere lieben Vati verloren haben, damit hat sich Dein Leben auch verändert. Aber trotzdem hast Du auch durchgehalten, warst immer lieb und gut zu mir und bist selbst gut und ordentlich und anständig, hast fleißig gelernt in der Schule und ich habe auch von der Schule keine Klagen gehört. Den Kampf, den ich in diesen Jahren gekämpft habe, die vielen Entsagungen und Entbehrungen, Arbeit und Mühe, habe ich gern getan, denn schließlich und letzten Endes tat ich es immer für Dich.

Immer mit der großen Hoffnung im Herzen, dass doch eines Tages unser lieber Vati wieder heimkehren sollte. 5 Jahre habe ich quälende Ungewissheit ertragen, bis mir dann doch die Gewissheit wurde, dass unser lieber Vati nicht mehr zurückkehren sollte.

Nun über die letzten Jahre brauche ich mich nicht zu beklagen über wirtschaftlich Not, denn Du sorgst ja für mich. Von Herzen grüße ich Dich, immer in Liebe – Deine Mutter“

Obwohl verboten und sehr gefährlich, fuhr Herr Fischer mit uns zum Gelände des aufgelösten Lagers. Alle Baracken und sonstigen Gebäude wurden entfernt, der Wald begann über die Fundamente zu wachsen. Er führte uns an einen alten Schießplatz aus dem Ersten Weltkrieg außerhalb des Lagers, an die Stelle, wo das Begräbniskommando die Toten in ein Massengrab werfen musste. Wir legen einen Kranz an dieser Stelle nieder und meine Mutter und ich hatten nun die traurige Gewissheit: Ihr Ehemann, mein Vater, kehrt nie mehr zurück.

53 Jahre später, nachdem von Russland die Todeslisten freigegeben wurden, erhielt ich am 3. November 1999 vom Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes in München die amtliche Mitteilung, dass mein Vater am 15. Dezember 1946 im Lager Mühlberg verstorben sei. Für die 7.500 Toten des Lagers Mühlberg ist unterdessen vom Verein „Initiativgruppe Lager Mühlberg“, dessen Mitglied ich bin, und mit staatlicher Hilfe eine würdige Gedenkstätte geschaffen worden, an jeden der Toten erinnert ein Namensschild.

Die Erinnerungen an meinen Vater sind auch nach Jahrzehnten noch sehr stark. Er vermittelte mir, obwohl ich noch ein Kind war, die Liebe zur Heimatstadt Dresden. Seine Strebsamkeit und sein Fleiß, mit denen er sich aus einfachsten Verhältnissen beruflich zu einer allseits geachteten Persönlichkeit emporgearbeitet hatte, sind mir bis heute ein Vorbild.

Mehr von und über Ernst Hirsch

In der nächsten Woche setzten wir die Autobiografie fort, dann lesen Sie, wie Ernst Hirsch vom Feinoptikerlehrling zum Filmreporter wurde.

Das vorangegangene Kapitel über die Bombardierung von Dresden und die ersten Nachkriegsjahre können Sie HIER nachlesen. Zum Start der Serie klicken Sie HIER.

In der Mediathek der SLUB sind viele Filme aus der Sammlung von Ernst Hirsch bereits digitalisiert.