2017 erschien die letzte Auflage der Autobiografie „Ernst Hirsch – Das Auge von Dresden“. Exklusiv veröffentlicht leben50.de noch einmal die längst vergriffene Biografie des heute 89-jährigen Kameramanns und Filmemachers Ernst Hirsch. Lesen Sie im sechsten Teil, wie er 1945 die Bombardierung von Dresden erlebte.

Der 13. Februar 1945

Die Geburtstagsfeier meines Vaters am 13. Februar 1945 fand im Familienkreis in der elterlichen Wohnung statt. Schon am Vormittag fuhr ich in Begleitung meiner Großmutter von Eschdorf mit dem Zug nach Weißig. Dort begann eine Nebenstrecke der Straßenbahnlinie 11 bis zum Endpunkt in Dresden-Bühlau. Weiter ging es mit einem der berühmten Hechtwagen in die Stadt. Bis zum Albertplatz führte die Strecke entlang der Bautzner Straße, von dort über die Augustusbrücke und den Neumarkt.

Das letzte Stück gingen wir zu Fuß. Einige Kinder sahen wir in Faschingskostümen auf der Straße, denn es war Faschingsdienstag. Aber bei den Erwachsenen war wenig Stimmung zu derlei Festen vorhanden, der Krieg belastete alle zu stark.

In der elterlichen Wohnung auf der Johann-Georgen-Allee hatten sich nur wenige Geburtstagsgäste eingefunden. Alle wollten bald wieder nach Hause gehen, die Stadt lag im Dunkeln, alle Fenster mussten verdunkelt werden und die Straßenbeleuchtung war fast völlig ausgeschaltet. Die Großmutter verließ schon am frühen Abend die Geburtstagsrunde und fuhr nach Bühlau in ihre Wohnung. Ich ging gegen 21 Uhr zu Bett, während die Eltern noch beisammen saßen. Um 21 Uhr 45 erklangen dann die Luft- schutzsirenen und ich wurde aus dem Bett geholt und zog mich an. Unverzüglich gingen wir in den Luftschutzkeller des Hauses, der etwas tiefer als der übrige Keller unter der Hauseinfahrt lag. Wenig später hörten wir die ersten Einschläge der Bomben. Wir hatten so etwas noch nie erlebt und große Angst breitete sich aus. Jeden Moment konnte ein Treffer einschlagen. Das Krachen und Heulen der Bomben war mal schwächer und entfernter, dann wieder ganz in der Nähe zu hören. Ich hatte überhaupt kein Zeitgefühl mehr, alles schien eine Ewigkeit zu dauern. Nur eine Taschenlampe beleuchtete den Raum, der Strom war längst ausgefallen. Wir waren vielleicht zehn Personen im Keller. Dann trat plötzlich Stille ein, nur das Brummen einzelner Flugzeuge war noch zu hören. Wir konnten den Keller verlassen, Hausflur, Eingang und das Treppenhaus standen noch.

Wir gingen hinaus auf die Straße bis zum breiten Mittelstreifen der Allee. Es gab zum Glück kein Gegenüber, keine Häuser, nur Parkbäume. Hauptsächlich waren hier Brandbomben abgeworfen worden. Unser Dachgeschoss brannte bereits und über die Dächer der Nachbarhäuser breiteten sich die Flammen in den hölzernen Dachstühlen sehr schnell aus. Meine Mutter wollte noch einmal in unsere Wohnung hinaufgehen. Das war sehr gefährlich, denn wenn sich schon Rauchgase ausgebreitet hätten, wäre sie nicht mehr aus dem 3. Stockwerk über das Treppenhaus zurückgekommen. Sie hatte großes Glück, kam mit Daunendecken und Betten zurück. Warum hatte sie ausgerechnet Betten gerettet? Sie sagte mir später, dass Betten in dieser Zeit unersetzlich seien.

Nun standen wir auf der Straße vor der brennenden Häuserfront und konnten noch atmen. Der Feuersturm war hier nicht entfacht. Nur 100 Meter weiter in Richtung Stadt standen die Häuser auf beiden Seiten der Straße in Flammen, von dort konnten sich die meisten Bewohner nicht retten und kamen im Feuersturm um.

Mein Vater holte aus dem Keller einen Handwagen, der mit den Betten und den aus dem Keller mitgenommenen Koffern beladen wurde. Da zerbrach ein Rad am Wagen, wie nun weiter? Mit einem Strick, den er sich über die Schulter und um die Achse des zerbrochenen Rades legte, hielt er den Wagen hoch. So war es möglich, auch mit drei Rädern langsam vorwärts zu kommen. Die Flammen breiteten sich in den Häusern immer schneller aus und wir gingen in Richtung Großer Garten, kreuzten die Albrechtstraße. Das herrliche Eckgebäude dort, einst als Hotel errichtet, stand gänzlich in Flammen. Da kam aus einem Fenster des obersten Stockwerkes, vom Luftdruck herausgeschleudert, ein großer glühender Gegenstand geflogen, der wie ein Kronleuchter aussah.

Hier versperrte uns schon seit Jahren ein hoher Bauzaun den weiteren Weg. Durch Astlöcher hatte ich immer wieder versucht zu sehen, was sich hinter dem dichten Bretterzaun verbarg. Auf der großen freien Fläche, die bis zur Lennéstraße und nach Links schnell bis zur alten Pirnaischen Straße ging, sollte ein sogenanntes Gauforum der NSDAP gegründet werden. Einige Fundamente waren schon gelegt, aber durch den Krieg war der gesamte Bau gestoppt worden. Nun hatte der Luftdruck der niedergegangenen Bomben den Zaun weggefegt, der Weg war frei und wir konnten auf dem restlichen, bisher gesperrten Stück der Johann-Georgen-Allee, das durch das Baugelände führte, bis zur Lennéstraße weitergehen. Auf dem Gelände standen Baubuden, die durch den ersten Angriff nicht zerstört waren. Da ringsumher nichts brannte, sagte mein Vater: »Hier bleiben wir und warten den Morgen ab.« Innen zog sich eine Bank an den Wänden entlang, in der Mitte stand ein Tisch, an dem die Bauarbeiter wohl frühstückten. Weitere Schutzsuchende kamen hierher und alle hofften, etwas Ruhe zu finden. Doch dann, um ein Uhr zwanzig, begann der nächste Angriff, jetzt ohne Warnung, die Sirenen funktionierten nicht mehr. Wir hören das unheimliche Brummen der über 500 Flugzeuge, die näher kamen, die abgeworfenen Bomben rauschten, ein schrilles Pfeifen und unmittelbar darauf die Detonation. Voller Angst dachten wir: Wann wird es uns treffen? Da begann ich laut zu beten, meine Großmutter hatte mich das »Vaterunser« gelehrt und ich wiederholte das Gebet immer wieder. In der Baubude waren wir völlig ungeschützt. Eine Sprengbombe, in der Nähe detoniert, hätte uns alle zerrissen, durch den Luftdruck wären unsere Lungen geplatzt oder umherfliegende Splitter hätten die dünne Bretterwand der Baubude durchbohrt. Wie schon beim ersten Angriff schien das Inferno kein Ende zu nehmen, es fehlte jegliches Zeitgefühl. Der Angriff dauerte dreißig Minuten, dann trat wieder Stille ein. Vor Übermüdung bin ich auf der Bank eingeschlafen. Meine Mutter erzählte mir später, die Menschen, die mit uns überlebten, hätten gesagt: „Der Junge hat uns mit seinem Gebet das Leben gerettet.“ Es geschah wirklich ein Wunder an uns. Mir wurde an diesem Ort zum zweiten Mal das Leben geschenkt.

Am Morgen verließen wir die Baubude. Draußen saß, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, ein verletzter Mann, den vielleicht ein Splitter getroffen hatte. Er schrie fortwährend: „Das hat uns alles Hitler eingebrockt, das haben wir Hitler zu verdanken!“ Das war meine erste Begegnung mit einer anderen Welt. Vor Kindern hatte bisher niemand eine solche Bemerkung gemacht. Über den kahlen Bäumen an der Herkulesallee, die gegenüber der Lennéstraße beginnt, ging glutrot die Sonne auf, Rauch und Dunst durchdringend. Links stehen die großen Platanen an einem alten Weg, der schräg zur Pirnaischen Straße führt. Sie stehen heute noch dort. So wie auch die zwei Eingangshäuser vor dem Georg-Arnhold-Bad, die ebenfalls nicht getroffen worden waren.

Ringsum sonst aber nur Zerstörung! Die beiden Torhäuser an der Hauptallee des Großen Gartens brannten noch. Im Großen Garten, wo die Menschen unter den Bäumen Schutz gesucht hatten, hatte es viele getroffen. Das Palais war ausgebrannt, die Tiere des Zoologischen Gartens irrten umher.

Davon bemerkte ich jedoch nichts, sah auch keine Toten. Mit dem Handwagen zogen wir weiter in Richtung Stübelplatz. In der Nähe der noch schwelenden Ruine der Städtischen Kunsthalle wartete meine Mutter und ich, während mein Vater versuchte, zu seiner Dienststelle, dem Gerichtsgebäude auf der Pillnitzer Straße, zu gehen. Der abgeknickte Turm der Kirche des Ehrlichschen Gestiftes fiel mir auf. Ich hatte Hunger und Durst, aber nicht mal Wasser war vorhanden. Mein Vater kam bald zurück, und wir zogen auf die Stübelallee weiter. Alle Villen auf der Nordseite waren ausgebrannt, die Brände schwelten noch. Nur die Villa des Gauleiters Martin Mutschmann auf der Comeniusstraße, die wir von der Stübelallee aus sehen konnten, war unversehrt. Dorthin waren die Feuerwehren beordert worden. Wir lieben ein Stück gemeinsam mit einer Familie, der Junge in meinem Alter ging barfuß. Ich hatte schöne hohe Schuhe an und zudem ein paar Tiroler Hausschuhe aus Filz. „Wir wollen dem Jungen Deine Hausschuhe geben, Du siehst ja, er geht barfuß“, sagte meine Mutter, und ich trennte mich von den Filzschuhen. An Kleidung hatte ich nur das, was ich anhatte, und einen kleinen Rucksack mit meinem Teddy.

Den Handwagen stellten meine Eltern dann bei Bekannten auf der Zwinglistraße ab, wir bekamen etwas zu trinken und zu essen. Unser Ziel war die Wohnung der Großmutter in Bühlau. Durch die Schlüterstraße liefen wir zur Schandauer Straße, und bevor wir die Ermelstraße erreichten, begann der nächste Angriff. Im Keller eines Eckhauses suchten wir Schutz, dort fielen keine Bomben. Erneut waren die total zerstörte Innenstadt, die Bahnanlagen und das Friedrichstädter Krankenhaus das Ziel. Am Schillerplatz in Blasewitz brannten die Häuser auf der Seite nach der Elbe zu. Eine nasse Luftschutzdecke und ein Stahlhelm schützen mich vor der Hitze. Die berühmte Elbbrücke „Blaues Wunder“ hatte eine Bombe glatt durchschlagen, die Straßenbahnschienen waren nach oben gebogen und ich sah durch das große Loch hindurch die Elbe fließen. Aber wir konnten die Brücke passieren, zusammen mit einem großen Flüchtlingsstrom.

Die Großmutter war froh, uns unversehrt, wenn auch völlig übermüdet wiederzusehen. Sie war am Vorabend noch rechtzeitig in ihrer Wohnung auf der Danziger Straße 15 angekommen und hatte im Keller um unser Schicksal gebangt. Die Wohnung war klein, aber mir von vielen Aufenthalten ganz vertraut. Wie die Eltern reagierten, weiß ich nicht mehr, die Lage war ja nicht nur für uns hoffnungslos.

Aber das Leben ging weiter, mich hatte die Bombennacht, die ausgestandene Angst und die veränderten Umstände als Kind kaum traumatisiert. Aber der Krieg war ja noch nicht zu Ende und fast täglich gab es Luftalarm. Auf der Grundstraße in Loschwitz war ein Luftschutzbunker in den Felsen gesprengt worden. Dorthin rannten wir, wenn die Sirenen ertönten.

An besondere Ereignisse kann ich mich bis zum Mai 1945 kaum erinnern. In der nahe gelegenen Dresdner Heide hatten sich Angehörige der Wehrmacht eingegraben. Mein Vater musste zum Ausheben von Schützengräben nach Rochwitz gehen. Der Volkssturm formierte sich zum letzten Aufgebot. Die Russen kamen immer näher, hatten die Neiße überschritten und rückten auf Dresden zu.

Russeneinmarsch im Maxen

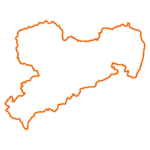

Maxen, ein Dorf in der Nähe von Dresden am Rand des Erzgebirges gelegen, ist für mich ein besonderer Ort, mit dem sich seit meiner Kindheit viele Erinnerungen verbinden.

Meine Eltern hatten dort schon seit den 1920er Jahren Freunde, das Ehepaar Kurt und Helene Wanke. Kurt Wanke, Lehrer und Schulleiter im Ort, war mein Patenonkel und zu Geburtstagen oder sonstigen Anlässen hieß es: „Auf nach Maxen!“ für mich jedes Mal eine große Reise, fuhr doch seit 1939 die Eisenbahn durch das Müglitztal auf Normalspur über hohe Brücken und durch Tunnel. Sie hatte die einstige „Bimmelbahn“ nach Altenberg im Erzgebirge abgelöst. Vom Hauptbahnhof fuhren wir bis zur Station Mühlbach, von dort ging es zu Fuß immer bergan.

Manchmal nutzten wir auch ab Dresden-Niedersedlitz die roten Wagen der Straßenbahnlinie 31, die auf schmaler Spur nach Kreischa fuhren, vorbei an Donaths Apfelsaftkelterei und einer Rügers Schokoladenfabrik, wo von der Fasade der Reklamejunge „Hansi“ grüßte. Ich hoffte immer wieder umsonst, die Bahn hält an und eine Tafel Schokolade für kleine Fahrgäste wird herausgereicht. Es gab die Haltestelle „Makkaronifabrik“ oder nach kurvenreicher Fahrt die „Hummelmühle“, deren Mühlrad einst der Lockwitzbach-Antrieb, im Tal unter halb von Bärenhecke.

Über Lungkwitz führte ein schöner Weg von Kreischa hinauf nach Maxen. Rechts liegt der Wilisch, ein Berg am Anfang des Erzgebirges. Als Kind kamen mir diese Wege unendlich weit vor, aber die Maxener Kirschen waren eine willkommene Wegzehrung, und bei Tante Lenchen gab es dann immer guten Kuchen.

Die Familie Wanke wohnte im Schulhaus. Der Onkel war ein sehr strenger Lehrer, und wenn wir bei unserem Besuch während des Unterrichts über den Korridor am Klassenzimmer vorbeigingen, hörte man in der ganzen Schule seine laute Stimme donnern.

Im Frühjahr 1945, es war wohl Ende April, benutzten meine Mutter und ich die Lockwitztalbahn, um die Tante zu besuchen. Noch vor der Endstation Kreischa, an der Wartehalle Gombsen, hörten wir Flugzeuge herankommen, sogenannte „Nähmaschinen“ wegen der typischen Geräusche. Es waren russische Doppeldecker, die langsam und sehr tief flogen. Die Straßenbahn hielt, schnell flüchteten wir in den Wald neben der Straße und schon hörte man das Geknatter der Maschinengewehre.

Anfang Mai 1945 kursierten Gerüchte in Dresden: Die Elbe wäre die Grenzlinie zwischen den russischen und amerikanischen Truppen. Die Angst vor den Russen war überall groß, die Propaganda der Nazis hatte dafür gesorgt, und sie war auch berechtigt, wie sich zeigen sollte. So beschlossen meine Eltern, auf die westliche Seite zu gehen, und Maxen war das Ziel. Mit einem Handwagen, bepackt mit Koffern und Betten, zogen wir vom Dorf Lockwitz – bis dorthin fuhr die Straßenbahn – über Borthen auf Feldwegen nach Maxen. Im Hause des Bürgermeisters am Dorfplatz fanden wir am 6. Mai 1945 Unterkunft. Im Dorf hielten sich immer noch Soldaten der Wehrmacht und SS-Männer auf. In den letzten Stunden des Krieges ereignete sich dort noch etwas Schreckliches: Die SS erschoss zwei Mädchen, die mit weißen Armbinden durch den Ort gegangen waren, in der Nähe des Feuerlöschteiches.

Auf dem Dorfplatz neben dem Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges hatten die Soldaten der Wehrmacht für sie nunmehr unbrauchbare Ausrüstungsgegenstände – Schreibmaschinen, Akten usw. , jedoch keine Waffen – auf einen Haufen geworfen. Darin fand ich eine Hanhart-Stoppuhr und einen kleinen mechanischen Entfernungsmesser zum Abrollen auf der Landkarte. Ich nahm beides mit und besitze sie als Erinnerung an die Tage in Maxen noch heute.

Dann hieß es: Die Russen kommen. Sie hatten die Elbe überschritten. Fast alle Dresdner Brücken waren noch am Morgen des 8. Mai von der deutschen Wehrmacht gesprengt worden. Das Loschwitzer „Blaue Wunder“ war die einzige Brücke, die mutige Bürger vor der unsinnigen Zerstörung bewahrt hatten, indem sie die Zündkabel durchschnitten. Von Osten kommend, marschierten Einheiten der Roten Armee mit Pferdegespannen, Kanonen und Panzerwagen über die Brücke. Ein Kriegsberichterstatter hielt die Szenen im Film fest. Eine Kopie davon bewahre ich in meinem Archiv auf. Nun wurden die Russen auch in Maxen erwartet. Im Keller eines Bauernhauses am nahen Dorfplatz drängten sich die Bewohner schutzsuchend zusammen, auch wir waren unter ihnen.

Mit Gewehrkolben wurde heftig gegen die Haustüre geschlagen und ein russischer Offizier kam mit erhobenem Arm hierher und grüßte laut um zu provozieren: „Cheil Chitler“ – den Buchstaben H können die Russen nicht aussprechen.

Das war der erste Russe, den ich sah. Wir hatten uns in den dunklen Keller geflüchtet, aus dem nach und nach die Frauen in den Stall gezerrt wurden. Ich verstand das alles nicht, begriff nicht, was da vorging. Ich beugte mich in einer Kellerecke schützend über meine Mutter. So entging sie dem Schicksal der anderen Frauen, die im Stall brutal vergewaltigt wurden. Ich hatte keine Ahnung von den Vorgängen, erst viel später sprachen wir darüber. Am nächsten Tag zogen endlose Kolonnen von sogenannten Panjewagen, auf denen müde Soldaten lagen, von kleinen Pferden gezogen, die Straße von Wittgensdorf herauf weiter in die Richtung Erzgebirge. Reste der Wehrmacht hatten sich nach Böhmen zurückgezogen, brannten zuvor noch unsinnig am 9. Mai die Stadt Altenberg ab.

Aus Angst vor den Russen suchten viele Maxener Frauen mit ihren Kindern, auch meine Mutter mit mir, in den folgenden Nächten Schutz in einem ehemaligen Marmorbruch an der „Winterleite“, einer Straße, die vom Müglitztal heraufführt. Dort in einer kalten und feuchten Höhle verbrachten wir die Nächte. Am Tage sah ich dann auf den Wiesen rund um das Maxener Schloss Kameraverpackungen liegen. Ich freute mich schon, vielleicht eine Kamera zu finden. Doch die schönen Kartons waren alle leer. Die Russen hatten ein Lager der Firma Zeiss Ikon geplündert und die Kameras als willkürliches Beutegut mitgenommen. Die Truppenbewegungen hören auf und wir kehren nach Dresden zurück.

In den folgenden Jahren kam ich immer wieder nach Maxen. Tante und Onkel wohnten weiterhin im Ort, nunmehr bei einem Bauern, denn Onkel Kurt war aus dem Schuldienst entlassen worden und arbeitete in der Zellstofffabrik im Müglitztal. Später konnte er wieder seinen Lehrberuf ausüben.

1955 wurde in Maxen ein großes Heimatfest gefeiert, welches in einem Film festgehalten werden sollte. Ich filmte Szenen aus der Geschichte des Ortes, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, als frühe Siedler mit Axt und Hacke den Wald rodeten und Felder anlegten. Die Steine, die sie bei der Feldbestellung fanden, trugen sie zu sogenannten „Steinrücken“ zusammen, die noch heute charakteristisch für die Felder im Erzgebirge sind.

Die Schlacht bei Maxen im Siebenjährigen Krieg 1759 und die Gefangennahme des preußischen Generals Finck durch die Österreicher waren ebenfalls ein Thema im Film. Der Name Finkenfang für einen Hügel nahe des Dorfes erinnert noch heute daran. Im Film folgten Szenen aus der Biedermeierzeit, als die Familie des Majors Serre Besitzer des Schlosses war. Er lud Schriftsteller, Komponisten und Maler gastfreundlich in sein Schloss ein, so den dänischen Märchendichter Hans Christian Andersen, den Bildhauer Thorvaldsen, den Komponisten Robert Schumann mit seiner Frau, der Pianistin Clara geborene Wieck. Für den javanischen Prinzen und Maler Raden Saleh ließ Major Serre 1848 eine kleine Moschee bauen. Sorgsam restauriert, ist das Bauwerk am Rand des Müglitztales heute als „Blaues Häusel“ bekannt. Für den Film stellten kostümierte Maxener Einwohner die genannten prominenten Besucher dar. Auch die jüngere Geschichte des Ortes mit der Gründung einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft durfte nicht fehlen. Ein großer Festzug beschloss das Heimatfest 1955. Ich drehte mit der Filmkamera AK 16 auf AGFA-Color-Film und schnitt und vertonte den Film danach.

Über Jahrzehnte in der Maxener Schule aufbewahrt, wurde der Film umgespielt und als Videokassette, später als DVD, veröffentlicht. Der Saal des Gasthofes in Maxen fasste die vielen Besucher nicht, die zur Wiederaufführung nach 50 Jahren gekommen waren. Zweimal wiederholten wir die Aufführung.

Im Ortsteil Schmorsdorf bei Maxen steht direkt neben einer tausendjährigen Linde das ehemalige Feuerwehrhaus, in dem rührige Einwohner das kleinste Museum Deutschlands gestalteten. Auf einem Bildschirm ist dort der Film von 1955 jederzeit anzusehen.

Gern besuche ich Maxen mit der Familie, die meine Erlebnisse und Geschichten von einst genau kennt. Im Haus des Bürgermeisters, in dem ich 1945 mit meinen Eltern wohnte, ist heute ein kleines Heimatmuseum eingerichtet.

Am sogenannten Doktorhaus an der Hauptstraße, in dem Robert Schumann und seine Frau Clara 1849, vor dem Dresdner Maiaufstand geflüchtet, Unterkunft fanden, wurde am 19. Oktober 2013 eine vom rührigen Ortsverein gestiftete Gedenktafel enthüllt. Der alte Kalkofen im Marmorbruch ist heute ein technisches Denkmal und die Naturbühne zieht viele Besucher an. Die geschichtsbewussten Einwohner sind sehr heimatverbundene und gestalteten Maxen zu einem gern besuchten Kleinod. Für mich ist das Dorf Maxen bis heute ein bedeutsamer Ort.

Mehr von und über Ernst Hirsch

In der nächsten Woche setzten wir die Autobiografie fort, dann lesen Sie, wie Ernst Hirsch den die Nachkriegszeit bis 1950 erlebt hat.

Das vorangegangene Kapitel 5 über die Schulzeit von Ernst Hirsch können Sie HIER nachlesen. Zum Start der Serie klicken Sie HIER.

In der Mediathek der SLUB sind viele Filme aus der Sammlung von Ernst Hirsch bereits digitalisiert.