In seiner längst vergriffenen Autobiografie „Erst Hirsch – Das Auge von Dresden“ erinnert sich der Dresdner Kameramann Ernst Hirsch an jene Jahre, die seinen späteren Berufsweg bestimmten. Lesen Sie den achten Teil unseres exklusiven Nachdruckes.

Vom Feinoptikerlehrling zum Filmreporter

Die bürgerliche Erziehung vom Elternhaus her war für mich eine unbewusste Prägung, die sich später auch in der Schule auf dem Weißen Hirsch fortsetzte. Unsere Lehrer, sogenannte Neulehrer, erzogen uns insgeheim gegen die nun herrschende Ideologie. Es war kein Rückfall in die Nazi-Ideologie, sondern eine Warnung vor der kommunistischen Gesellschaftsordnung. Sie richtete sich gegen die neue Herrschaft, die sich zwar sozialistisch nannte, am Anfang auch mit hohen Zielen antrat, aber bald diktatorisch wurde.

Bürgerliche Kräfte wurden anfangs noch eingebunden, der Kulturbund und mehrere Parteien zugelassen.

1946 gab es ein einziges Mal eine wirklich freie Wahl. Die SED, zwangsweise zusammengeschlossen aus SPD und KPD, brach mit geringen Stimmenzahlen jämmerlich ein. Das war dann der Anlass, die sogenannte „Nationale Front“ zu schaffen: Allen Parteien wurde von der SED eine einheitliche Linie diktiert. Die meisten führenden Politiker gingen in den Westen, wie zum Beispiel Wolfgang Mischnick, Herbert Wehner und Hans-Dietrich Genscher. Es blieben nur die einstigen SPD-Genossen wie Otto Buchwitz oder Rudolf Friedrichs, der bis zu seinem Tod 1947 Ministerpräsident in Sachsen war oder der KPD-Funktionär Hermann Matern und andere. Sie unternahmen anfangs den Versuch, zusammen mit anderen Parteien eine demokratische Entwicklung zu verfolgen. Doch bald überwog der Stalinismus alles. Das spürten wir als Jugendliche, und unsere Lehrer klärten uns auf. Ich war nie Mitglied bei den Jungen Pionieren oder der FDJ. Manche dachten, in dieser Freien Deutschen Jugend entwickelt sich etwas Neues, die Jugend hat jetzt alle Möglichkeiten. Nach acht Klassen Volksschule wurde ich mit dem damaligen Bildungsstand entlassen. Obwohl ich mich für die Oberschule bewarb, hatte ich keine Chance.

Mein Vater war kein Arbeiter – und von den Russen abgeholt worden! Außerdem bestand noch Schulgeldpflicht für die Oberschule, dies hätte meine alleinstehende Mutter nicht aufbringen können.

So blieb mir nur der Weg, einen Beruf zu erlernen.

Ausbildung zum Feinoptiker bei ZEISS IKON

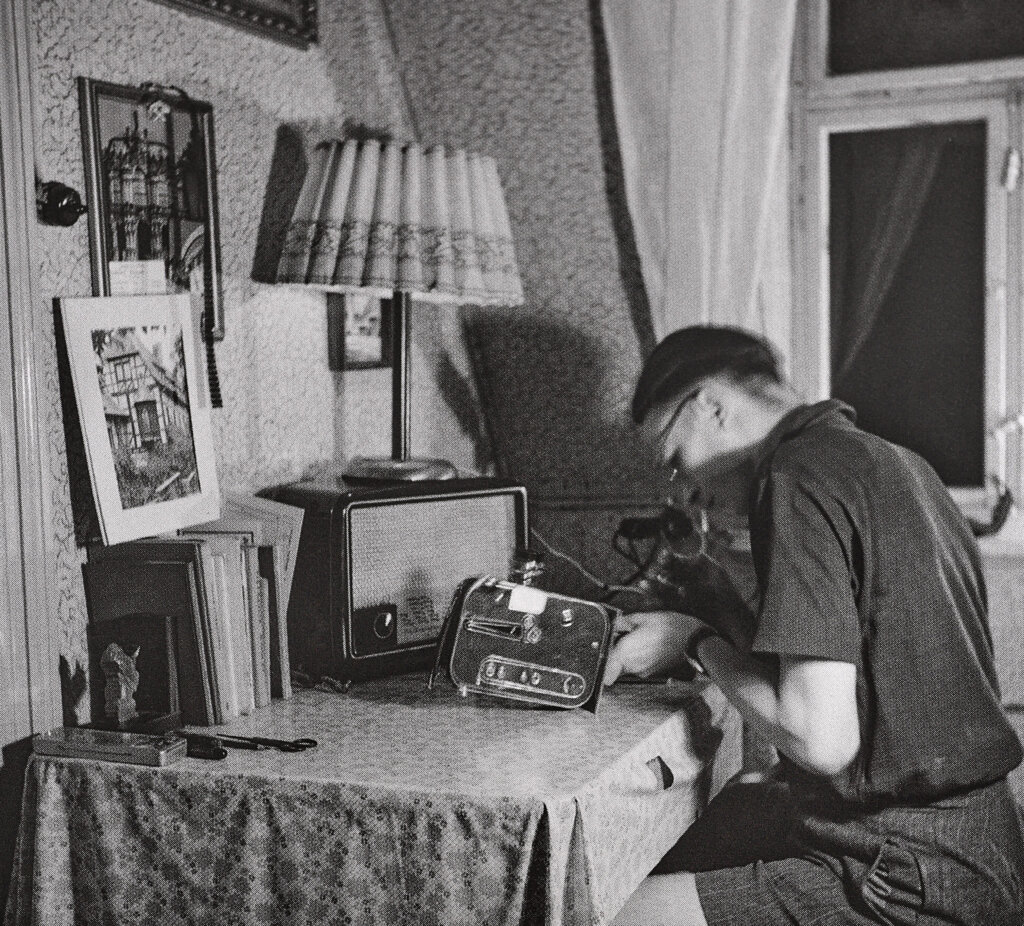

Mein Interesse galt schon während der Schulzeit der Fotografie. Die ersten Aufnahmen knipste ich mit einer einfachen Box an Wandertagen, von Klassenkameraden, bei Sportereignissen oder auch bei Familienfesten. Es war jedoch zu teuer für mich, die belichteten Filme im Fotogeschäft entwickeln zu lassen. Auf sogenanntem Tageslicht-Photopapier war es mir möglich, die Abzüge selbst zu kopieren. Mit dem Wunsch, einen Beruf in der Fotobranche zu erlernen, dachte ich: „Versuche es bei ZEISS IKON.“ So hieß damals noch die einst weltbekannte Firma auf der Schandauer Straße. Obwohl die Betriebe nach 1945 demontiert worden waren, fertigten Konstrukteure und Feinmechaniker mit Ideenreichtum und den wenigen verbliebenen Maschinen und Werkzeugen seit 1950 wieder Kameras und Film-Projektoren. Es ging wieder los – das hat mich interessiert, ich bewarb mich: „Ja, wir suchen noch Lehrlinge. Kannst kommen.“ Die Feinmechaniker-Plätze waren alle weg, Feinoptiker konnte ich werden, die Lehrzeit dauerte drei Jahre. Feinoptiker stellen keine Brillengläser her, sondern Linsen für Objektive und Ferngläser, Mikroskope sowie Prismen für Kameras. Die Lehrausbildung erfolgte im Volkseigenem Betrieb – VEB ZEISS IKON. Vorerst noch unter dem Namen der einstigen Aktiengesellschaft, einem Zusammenschluss mehrerer Dresdner Kamerahersteller seit 1932. In der DDR umbenannt, hieß der Betrieb später „Kombinat VEB PENTACON“. Die Berufsschule vermittelte uns Kenntnisse, um einfache optische Berechnungen durchzuführen: Wie funktioniert der Brechungsindex beim Glas? Was gibt es für optische Gläser? Wie wird eine Linse geschliffen und poliert?

Anfänge in der Betriebsfotogruppe und als Laienfilmer

Während der Lehrzeit begann ich zu fotografieren und zu filmen. Wir hatten in diesem Betrieb in Dresden-Reick als junge Leute, als Lehrlinge alle Chancen, uns neben der Arbeit zu betätigen. Einmal in der Woche fanden zum Beispiel im Speisesaal Filmvorführungen statt. Die transportablen Projektoren vom Typ „Phonobox“ durfte ich mit aufbauen und auch Filme einlegen, der Vorführer zeigte alles bereitwillig.

Wir gründeten eine Betriebsfotogruppe. Im Keller des Werkes richteten wir uns eine Dunkelkammer ein. Die Firma Zeiss Ikon hatte seit Jahrzehnten, auch während des Krieges, Fotoapparate und Filmkameras produziert. In Regalen lagen noch viele Einzelteile, aus denen ich einen Vergrößerungsapparat zusammenbaute. Um in der Dunkelkammer arbeiten zu können, bedurfte es noch einer rote Lampe sowie Glasschalen zum Entwickeln und Fixieren. Der Betrieb stellte großzügig Fotopapier, Filmmaterial und Chemikalien zur Verfügung. Die erste neu konstruierte und produzierte Kleinbildkamera war die „Contax S“, eine Spiegelreflexkamera mit Sucherprisma. Als Lehrlinge hätten wir uns solche Geräte nicht kaufen können, wir konnten sie jedoch ausleihen. Dafür mussten wir nicht einmal in der FDJ sein. Für alle Betriebsangehörigen bestand diese Möglichkeit, nicht nur für die jungen Leute. In den Geräten war „VEB Zeiss Ikon“ eingraviert, damit sie nicht verkauft werden konnten. Bald gab es eine völlig neuartige Konstruktion – eine Filmkamera mit dem Namen AK16 – eine Aufnahmekamera für 16-mm-Schmalfilm, eine Spiegelreflexkamera mit drei Objektiven für Filmaufnahmen, Ausrüstung mit Elektromotor und auswechselbaren Filmkassetten. Diese hochwertige Filmkamera konnten wir ebenfalls nutzen. Man hat großes Vertrauen in uns gesetzt: Die Kamera kostete immerhin dreitausend Mark! Ich konnte sie mehrfach ausleihen und habe 1952 mit dieser AK16 erste Filmaufnahmen im Zwinger gedreht. Der beginnende Wiederaufbau des zerstörten Bauwerkes interessierte mich schon während der Lehrzeit. Bis zum April 1953 filmte ich immer wieder im Zwinger mit dieser Kamera. Das 16-mm-Filmmaterial kaufte ich von meinem Lehrlingsgeld, es war erschwinglich. Der Film erhielt den Titel:“Barock im Wiederaufbau“. Gedreht wurde auf sogenanntem Umkehrfilm, der nicht kopiert werden muss, deshalb ist dieser Film nur als Unikat erhalten.

Wo konnten damals in Dresden Schmalfilme bearbeitet werden?

Auf der Waldparkstraße in Blasewitz wohnte der tschechische Honorarkonsul für Dresden, Gustav Polansky. Er war Musiker, hatte vor dem Krieg eine Jazzband gegründet. Da er die Musik-Ausübung wegen Schwerhörigkeit aufgeben musste, betrieb er nun ein Schmalfilmlabor, entwickelte Filme und fertigte Titel an. Obwohl er kauzig war, ging ich gern zu ihm, konnte lernen, wie man Filme entwickelt und Titel aufnimmt. Meist arbeitete er im Keller nur nachts, denn um acht Uhr abends hörte er regelmäßig den Londoner Rundfunk, da durfte er nicht gestört werden. Danach begann er mit der Arbeit. Später zog er in die Glasewaldtstraße und übergab sein Labor an Alfred Scheinert, den ich schon aus der Entwicklungsabteilung von Zeiss Ikon kannte. Scheinert übernahm auch die sehr seltene und in den 1950er Jahren kostbare 16-mm-Spezialkamera Movikon, mit der die Titel aufgenommen wurden. Viele Jahre später entdeckte ich die Kamera im Fotoantiquariat der Drogerie Weigelt am Schillerplatz. Ich erwarb sie sofort, waren doch damit für mich viele Erinnerungen verbunden.

Weiterhin gab es die „Filmtechnische Anstalt Schmid“ Dohnaer Straße 76, wo nicht nur filmtechnische Geräte wie Schneidetische, Trickfilmkameras und Kopiermaschinen konstruiert und gebaut wurden, sondern ab 1950 auch 16- und 35-mm-Filme entwickelt und kopiert wurden. Ich nutzte diese Möglichkeit gern und bekam fachliche Ratschläge vom Inhaber der Firma, Erich Schumann, dessen Sohn Wilfried bis heute die Geräte bewahrt und in seiner Gaststätte „Zum Knipser“ ausstellt – lebendige Dresdner Filmgeschichte zum Anfassen.

Zurück zu meiner Lehre. Neben der beruflichen Ausbildung bei Zeiss Ikon bot der Kulturbund verschiedene Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Betätigung. Wer kennt heute noch den Namen „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“? Kein Geringerer als der Philologe Vitor Klemperer hatte diesen in Dresden mitbegründet und wurde damals der erste Vorsitzende. Der Kulturbund hatte auf der Wiener Straße einen schöne Villa zugeteilt bekommen. Ähnlich der Volkshochschule wurde dort Lesungen veranstaltet, Vorträge gehalten, bildende Künstler konnten malen, Instrumente standen für Musiker bereit, die Konzerte im Salon der Villa aufführten. Mitglieder des Kulturbundes hatten eine „Arbeitsgemeinschaft Film“ gegründet, ein sogenanntes Laienfilmstudio. Ich hörte davon und schloss mich der Gruppe junger Leute an, die ein Student der TU anleitete. Welch Glück für uns, dass Manfred Gussmann dieses Laienfilmstudio betreute. Er war ein filmbegeisterter Chemie-Student, neun Jahre älter als wir, hatte sich Kenntnisse in der Filmgestaltung erarbeitet- technisch wie künstlerisch. Gemeinsam studierten wir Film-Literatur, zum Beispiel von Bela Balazs, einem ungarischen Filmtheoretiker, „Der Film – vom Werden und Wesen einer neuen Kunst“. Wir schrieben kleine Drehbücher und lernten, wie man Filmsequenzen aufteilt, wie man eine Folge von Einstellungen aufbaut, zum Beispiel: Von einer Totalen über die Nahaufnahme zur Großaufnahme. Wie man sogenannte „Achssprünge“ vermeidet — nichts Außerordentliches, aber Grundbegriffe, mir bis dahin unbekannt. Mich interessierte besonders die Technik, die Funktionsweise der Filmkamera. Warum sagt man „einen Film drehen“ oder „kurbeln“? Durch die ersten Filmkameras musste der Film mit einer Handkurbel bewegt werden. Wie war die historische Entwicklung vom „Lebensrad“bis zu den ersten Filmkameras, wie viele verschiedene Filmformate gibt es?

Wir erarbeiteten uns gemeinsam diese Kenntnisse. Für einige der Mitglieder war es die Vorstufe zum späteren Beruf. Manche sind in die Filmbranche gegangen, zum Beispiel Manfred Henke zum Trickfilmstudio. Der Grafiker Gerhard Schindler gestaltete technische Trickfilme. Im Studio lernte ich Herrmann Zschoche kennen, von dem ich später erzählen und ihn selbst zu Wort kommen lassen werde. Nicht jeder drehte sein eigenes Filmchen, nein, die Gruppe bemühte sich gemeinsam um eine ideenreiche Filmgestaltung. Im April und Mai 1953 begannen wir mit einem Kinderfilm, die Geschichte von „Putti“, einem kleinen Mädchen. Wir drehten an verschiedenen Orten der Stadt, zum Beispiel in einer Wohnung auf der Grunaer Straße, auf dem Postplatz und der Königsbrücker Straße. Das Drehbuch schrieben wir gemeinsam. Ich durfte als Jüngster die Kamera bedienen, hatte ich doch schon einige Erfahrungen durch meinen Film über den Zwinger. Im Laienfilmstudio war ein älterer Herr Mitglied, Oberingenieur Wenzel aus Radebeul, der in der Gardinenfabrik in Dresden tätig war und eine Kamera Movikon 16 besaß. Er stellte sie uns großzügig zur Verfügung, die Voraussetzung dafür, dass wir filmen konnten. Da ich schon während der Lehrzeit fotografiert und gefilmt hatte, brachte ich gewisse Grundlagen für die Kameraarbeit mit. Die anderen waren für Regie, Licht, Maske und Darsteller verantwortlich. Schon während der Dreharbeiten überlegten wir, wo kann das belichtete Filmmaterial, es war Negativ-Film, entwickelt werden? Die Lösung: eine Entwicklungstrommel selbst zu bauen, auf der man 30 Meter Film entwickeln konnte. Gesagt, getan! Nachdem das Negativ dem Drehbuch entsprechend geschnitten war, nutzten wir auf einfachste Art und Weise eine Siemens-Filmkamera als Kopiermaschine und die Entwicklungstrommel kam nochmals für den Positiv-Film zum Einsatz. Diese Lösung, damals aus der Not geboren, beschrieb ich in einem Artikel in der Fachzeitschrift „Bild+Ton“.

Dieser unser erster Film, der Kinderfilm „Putti“, tauchte nach sechzig Jahren 2013 bei Christian Gruhl wieder auf, einem ehemaligen Mitglied des Laienfilmstudios, der Jahrzehnte in Westdeutschland lebte. Er kehrte nach Dresden zurück, ich besuchte ihn und wir unterhielten uns: „Irgendwo muss ich diesen Film haben“, sagte er. Große Freude und Überraschung: Er kam mit einer Blechdose vom Boden, darin befand sich der Film! – Anfangs nur die sogenannten Schnittreste, Filmszenen, die wir mehrfach gedreht oder in denen die Darsteller nicht wie gewünscht agiert hatten. Schließlich fand sich doch noch der gesamte Film. Unterdessen ist er digitalisiert und auf einer DVD abgespielt. Wo lebt heute die Hauptdarstellerin Putti, damals ein vierjähriges Mädchen? Christian Gruhl, seinerzeit wie seine Frau Usch und seine Schwester Annelies Mitglied des Laienfilmstudios, wusste es. Als ein Verwandter von „Putti“ vermittelte er mir schließlich ihre Adresse. Sie wohnt in Frankfurt/Oder, ist unterdessen mehrfache Großmutter. Zur Erinnerung an ihren ersten kindlichen Filmauftritt verschickte ich ihr 2013, nach 60 Jahren, eine DVD mit dem Film.

In der Kulturbund-Villa auf der Wiener Straße organisierten wir 1953 eine kleine Ausstellung mit Fotos von den Dreharbeiten zu unserem Kinderfilm: Wir zeigen die bescheidene Technik, die Kamera von Herrn Wenzel, einen Filmumroller, eine Klebepresse. Unter den Gästen waren einige „Genossen“ der Volkspolizei. In eben dieser Zeit wurde der Polizei-Fußballclub „Dynamo“ gegründet. Von den Spielen und vom Training sollten Filmaufnahmen gedreht werden. Von irgendwoher hatte die Polizei eine amerikanische Normalfilmkamera 35 mm Typ „Eymo“ bekommen, wahrscheinlich beschlagnahmt. Diese Kamera gab man unserem Laienfilmstudio, dazu Filmmaterial, und wir filmten einige Szenen der ersten Fußballspiele im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Kamera durften wir schließlich behalten, bei der Polizei konnte man wohl nichts damit anfangen.

Die Gruppe löste sich irgendwann auf. Manfred Gussmann ging, nachdem er sein Studium beendet hatte, nach Berlin und übernahm dort eine führende Stellung im Farbfilmkopierwerk. Später hat er viele Jahre die Dokumentarfilmabteilung für wissenschaftliche Filme der DEFA geleitet und bedeutende Filme als Regisseur gestaltet, Werbefilme für ORWO-WOLFEN und CARL ZEISS. Die Begegnung mit Manfred Gussmann war für meine berufliche Entwicklung sehr bestimmend, wir blieben immer in Kontakt. Selbst nach 1989 ergab sich die Gelegenheit, an verschiedenen Industriefilm-Projekten zusammenzuarbeiten. So zum Beispiel 1994 an den Filmen „Erkunden – erkennen – gestalten“ für den Metallforschungsverbund Dresden oder 1997 für das Forschungsinstitut „Werkstofftechnik Brandenburg“mit dem Titel „Notizen Fakten – Perspektiven“.

Mehr von und über Ernst Hirsch

In der nächsten Woche setzten wir die Autobiografie fort, dann lesen Sie, wir es für Ernst Hirsch nach Ende der Lehrzeit weiterging.

Das vorangegangene Kapitel über die schwere Nachkriegszeit können Sie HIER nachlesen. Zum Start der Serie klicken Sie HIER.

In der Mediathek der SLUB sind viele Filme aus der Sammlung von Ernst Hirsch bereits digitalisiert.